每个Java开发者都记得第一次接触这个神秘包的时刻。我也不例外,多年前刚开始学习Java时,总是困惑为什么有些类不需要import就能直接使用。直到深入了解java.lang包,才明白这背后隐藏着Java语言设计的智慧。

1.1 核心类库的起源与重要性

java.lang包诞生于Java语言设计之初,承载着最基础、最核心的功能。想象一下,如果没有这个包,我们连最基本的字符串操作、数学运算都需要自己实现。这个包就像建造房屋时的地基,虽然平时看不见,却支撑着整个上层建筑。

Java设计者们将最常用的类放在这里,确保开发者能够快速开始编程。记得我参与的第一个项目,几乎每个类都在使用java.lang中的功能。从Object到String,从Integer到Math,这些类构成了Java应用的骨架。

1.2 自动导入机制解析

有趣的是,java.lang包是唯一被Java编译器自动导入的包。这意味着我们不需要写任何import语句,就能直接使用其中的类。这种设计减少了代码冗余,让代码看起来更简洁。

编译器在编译时默默地在每个源文件开头添加了import java.lang.*。你可以试试创建一个最简单的HelloWorld程序,即使不写任何import,String和System类依然能够正常使用。这个机制确实很贴心,避免了初学者因为忘记导入而困惑。

1.3 包结构与组织原则

打开java.lang包的源码,你会发现它的组织结构相当清晰。主要包含几个大类:基础类型包装类、字符串处理类、数学运算类、系统相关类和异常处理类。这种分类方式体现了高内聚低耦合的设计思想。

每个类都有明确的职责边界。比如String专注于字符串操作,Math负责数学计算,System处理系统级操作。这种分工让代码维护变得更容易。我在重构旧项目时深有体会,良好的包结构能让后续开发事半功倍。

java.lang包的设计哲学影响着整个Java生态系统。它教会我们,优秀的基础设施应该简单易用却又功能强大。这个包经过二十多年的发展依然保持着最初的架构,这本身就证明了其设计的合理性。

当我第一次深入阅读Java源码时,java.lang包就像一座宝库,每个类都蕴含着设计者的巧思。特别是那些我们每天都在使用却很少深思的类,它们构成了Java世界的基石。

2.1 Object类:所有类的超类

每个Java类都隐式继承自Object,这是Java语言最基础的设计决策。我记得刚开始编程时,总是好奇为什么自己定义的类能够直接调用toString()或equals()方法。答案就在Object这个终极父类中。

Object类提供了几个关键方法:equals()用于对象比较,hashCode()支持哈希数据结构,toString()生成对象描述,还有wait()/notify()实现线程通信。这些方法为所有Java对象建立了基本的行为规范。

实际开发中,重写equals()和hashCode()往往是必须的。我遇到过这样的情况:两个内容相同的对象,因为没重写equals(),在HashMap中却被当作不同的键。这个教训让我深刻理解了Object方法的重要性。

2.2 String类:不可变字符串的奥秘

String可能是Java中使用最频繁的类,它的不可变性设计堪称经典。初学者常常困惑,为什么字符串连接操作会产生这么多临时对象。这恰恰是String设计的精妙之处。

不可变性带来了线程安全、缓存哈希值和字符串常量池等优势。JVM对字符串做了大量优化,比如字符串驻留机制。但要注意,频繁的字符串拼接应该使用StringBuilder,否则会产生大量垃圾对象。

记得有次代码审查,发现同事在循环中使用字符串连接,导致性能急剧下降。改用StringBuilder后,执行时间从几秒降到几十毫秒。这个案例让我意识到,理解String的特性对写出高效代码多么重要。

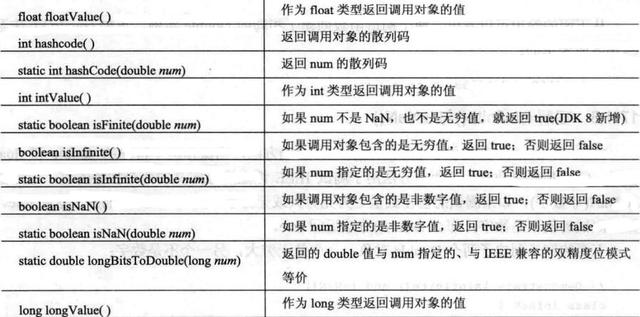

2.3 包装类:基本类型的对象化

int、double这些基本类型需要对象化时,包装类就派上用场了。Integer、Double等类在集合框架、泛型系统中不可或缺。自动装箱和拆箱让代码更简洁,但也可能带来性能问题。

包装类缓存了常用范围的值,比如Integer缓存了-128到127。这意味着在这个范围内,相同的值会返回相同的对象引用。超出范围就会创建新对象。

我曾在生产环境遇到过因为包装类自动装箱导致的内存泄漏。大量创建Long对象却没有及时释放,最终拖垮了应用。从那以后,我在性能敏感的场景会更谨慎地使用包装类。

2.4 数学类:Math与StrictMath的较量

Math类提供了常用的数学运算方法,从基本的三角函数到对数运算。它为了性能考虑,允许使用本地代码实现,结果在不同平台上可能有细微差异。

StrictMath则保证在所有平台上计算结果完全一致,适合需要严格数学精度的场景。代价是性能可能略低于Math类。

选择哪个取决于具体需求。一般应用开发使用Math就够了,科学计算或金融领域可能更需要StrictMath的精确性。我在开发交易系统时就深有体会,即使微小的计算差异也可能导致重大问题。

2.5 系统类:System的功能与应用

System类是个多功能工具集,提供标准输入输出、环境变量访问、垃圾回收触发等功能。它的方法大多是静态的,使用起来非常方便。

System.out和System.err是控制台输出的标准方式,System.in用于读取输入。arraycopy()方法提供了高性能的数组复制,比手动循环快得多。currentTimeMillis()和nanoTime()用于时间测量。

有次调试性能问题,我使用System.nanoTime()精确测量方法执行时间,发现了代码中的瓶颈。System类的这些实用方法虽然简单,但在关键时刻能发挥重要作用。

这些核心类就像老朋友,虽然平时不会特别关注,但我们的每个Java程序都离不开它们。理解它们的特性和设计原理,能帮助我们写出更健壮、更高效的代码。

异常处理是Java编程中既基础又容易出错的部分。我记得刚开始写Java时,总是习惯用空的catch块“解决”所有异常,直到某个深夜被生产环境的报警叫醒。那次经历让我明白,优雅地处理异常不是可选技能,而是必备素养。

3.1 异常类层次结构解析

Java的异常体系就像一棵倒置的树,Throwable位于根部,Error和Exception是两个主要分支。Error通常表示系统级错误,比如OutOfMemoryError,应用程序一般无法恢复。Exception则是我们需要重点关注的部分。

检查型异常和非检查型异常的区别很关键。检查型异常要求必须处理,体现了Java的“安全第一”设计理念。非检查型异常通常是编程错误,比如空指针访问。理解这个层次结构,能帮助我们做出正确的异常处理决策。

3.2 Throwable、Exception与RuntimeException

Throwable是所有错误和异常的基类,提供了获取堆栈轨迹、错误信息等核心功能。Exception继承自Throwable,是大多数异常情况的父类。

RuntimeException比较特殊,它继承自Exception但属于非检查型异常。这种设计很巧妙:那些可能频繁发生、且通常由编程错误引起的异常,不需要用try-catch包围每个可能发生的地方。NullPointerException、IllegalArgumentException都是典型例子。

我见过一个项目,开发者为每个方法都声明抛出Exception,这实际上破坏了异常体系的设计意图。合理的做法是根据具体情况选择适当的异常类型。

3.3 常见运行时异常处理技巧

NullPointerException可能是最常见的运行时异常。防御性编程能有效避免这类问题,比如使用Objects.requireNonNull进行参数校验。Java 8引入的Optional类也是很好的解决方案。

IndexOutOfBoundsException在集合操作中经常出现。遍历集合时检查索引范围,或者使用增强for循环都能避免这个问题。ConcurrentModificationException在多线程环境下很棘手,使用线程安全的集合类或者适当的同步机制是必要的。

有个技巧我经常使用:在开发阶段启用-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages参数,这样异常信息会包含更详细的诊断信息。虽然对性能有轻微影响,但调试时非常有用。

3.4 自定义异常的设计原则

当标准异常无法准确描述问题时,自定义异常就派上用场了。好的自定义异常应该具有描述性的名称,包含足够的上下文信息,并且继承自合适的父类。

业务异常通常继承Exception,技术异常可能继承RuntimeException。为异常提供多个构造函数是很好的实践,至少应该支持带消息和带原因两种构造方式。

我设计过一个支付系统的自定义异常体系。PaymentException作为基类,派生出InsufficientBalanceException、PaymentTimeoutException等具体异常。这种层次化的设计让调用方可以灵活地处理不同级别的异常。

3.5 异常处理性能优化策略

异常处理是有成本的,特别是在频繁执行的代码路径中。创建异常对象需要收集堆栈轨迹,这是个相对昂贵的操作。

避免在循环中使用异常控制流程是个基本原则。比如用条件判断代替通过捕获异常来检测null值。对于可预见的错误条件,使用返回值或状态码可能比抛出异常更高效。

try-with-resources语句不仅让代码更简洁,还能确保资源被正确关闭。从Java 7开始,这个特性大大简化了资源管理代码。我记得重构过一个旧项目,用try-with-resources替换了繁琐的try-catch-finally,代码行数减少了三分之一,可读性却大大提升。

异常处理就像保险,平时可能感觉不到它的价值,但在出现问题时就显得至关重要。建立良好的异常处理习惯,能让我们的程序更加健壮和可维护。