从羊皮卷到数字空间:textarea的演变历程

想象一下中世纪的抄写员,他们俯身在羊皮纸上用羽毛笔小心翼翼地书写。那些泛黄的卷轴,某种程度上就是最早的“文本域”——一块被限定边界的书写区域。文字在这里被安放、被保存、被传递。

当互联网时代来临,我们依然需要这样的书写空间。textarea就这样悄然出现在网页中,成为数字时代的羊皮卷。早期的textarea简单得像个朴素的方框,只有最基本的行和列设置。我记得第一次在网页上看到textarea时,那种新奇感至今难忘——原来在浏览器里也能创造一片专属于文字的自由天地。

从静态的HTML标签到如今支持丰富交互的现代组件,textarea的演变就像文字载体进化的缩影。它继承了卷轴的纵向延展特性,又融入了数字时代的动态特质。

文字容器的本质:textarea在网页中的角色定位

每个textarea都在网页中划定了一个特殊的区域——这里不是用来展示的,而是用来创造的。它像作家书桌上的空白稿纸,音乐家手中的五线谱,画家面前的画布。

在技术层面,textarea确实只是个多行文本输入框。但从用户体验的角度看,它承载的意义远不止于此。评论区里的textarea收集着读者的感悟,联系表单中的textarea盛装着用户的诉求,写作平台上的textarea孕育着创作者的心血。

这个简单的矩形区域,本质上是一个思想的容器。它不评判内容的价值,不限制表达的形式,只是安静地提供一片让文字生长的土壤。

创作的自由天地:textarea与文学表达的关系

文字需要空间来呼吸,思想需要场地来舒展。textarea提供的正是这样一种无压力的创作环境。没有花哨的格式干扰,没有复杂的工具栏分散注意力,只有纯粹的文字和等待被填满的空白。

许多作家偏爱在简朴的文本编辑器中写作,某种程度上,现代网页中的textarea继承了这种极简主义精神。它让写作者能够专注于内容本身,而不是形式。

我认识一位诗人,她坚持在手机备忘录的简单文本框中创作。她说那种纯粹的文字环境让她更接近语言的本质。textarea在网页中扮演的正是类似的角色——它剥离了不必要的装饰,回归到书写最原始的状态。

在这个被图片、视频充斥的数字世界里,textarea守护着文字的尊严。它提醒我们,有些情感只能用文字来承载,有些思想必须通过书写来厘清。当光标在textarea中闪烁时,它邀请每个普通人成为自己生活的记录者,每个沉默者找到发声的勇气。

textarea可能只是网页中的一个简单元素,但它打开的,是整个数字世界的文字之门。

rows与cols:文字画卷的尺寸设定

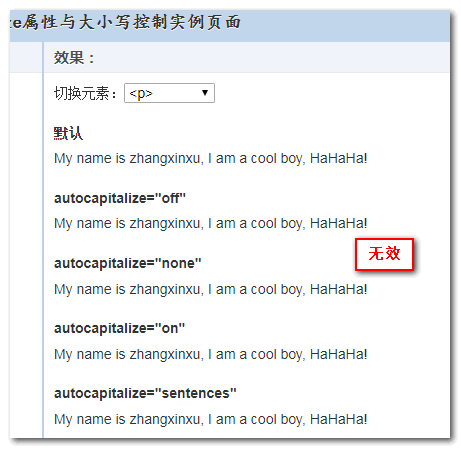

打开一个空白textarea,最先映入眼帘的就是它的尺寸。rows和cols这两个基础属性,决定了文字画卷的初始大小。rows控制着可见的行数,cols定义着每行的字符宽度。

这不仅仅是技术参数的选择,更像是在为文字准备一个合适的舞台。太小的空间会让表达显得局促,过大的区域又可能让创作者望而生畏。我记得设计第一个联系表单时,特意将textarea的rows设为5——这个尺寸既不会让用户觉得任务繁重,又能鼓励他们写下完整的想法。

实际上,现代网页设计中很少直接使用cols属性了。响应式设计的普及让我们更倾向于用CSS来控制宽度。但rows依然保持着它的价值,它为文字提供了垂直方向的呼吸空间。

placeholder:空灵的前奏与期待

那个灰色的提示文字,在用户开始输入前静静等待着。placeholder属性就像音乐会开始前的序曲,为即将到来的创作设定基调。

“请在这里写下您的故事”、“分享您的想法”、“输入留言内容”——这些简单的提示语,实际上在引导着用户的创作方向。好的placeholder应该像一位温和的向导,既不喧宾夺主,又能提供清晰的指引。

我特别喜欢那些有创意的placeholder文本。曾经在一个写作网站上看到“从这里开始你的伟大作品”,那种鼓励的语气确实让人更有动笔的欲望。placeholder的魔力在于,它用最温柔的方式消除了面对空白页面的恐惧。

readonly与disabled:文字的不同命运轨迹

有时候,文字需要被阅读而非修改。readonly和disabled这两个属性,赋予了textarea不同的命运轨迹。

readonly状态下的文字依然清晰可见,可以被选中、复制,只是不能被编辑。它像博物馆里被妥善保护的古代文献,价值得以保存,知识得以传播。而disabled状态则更加决绝——文字变得灰暗,完全拒绝交互,仿佛在说“这里的文字已经定格”。

在开发一个展示用户协议的表单时,我选择了readonly属性。用户需要阅读这些条款,但不需要(也不应该)修改它们。这种细微的差别体现了对内容的不同处理哲学。

maxlength:自由与约束的平衡艺术

创作需要自由,但完全的自由有时反而让人无所适从。maxlength属性就在自由与约束之间寻找着微妙的平衡。

设置字符上限看似是一种限制,实际上却在帮助用户更有效地表达。推特最初的140字符限制催生了全新的写作风格,证明约束反而能激发创造力。在textarea中使用maxlength时,最好配合实时字符计数,让用户清楚地知道还剩下多少表达空间。

这个设计细节很贴心,避免了用户在点击提交时才被告知超出限制的沮丧。maxlength不是枷锁,而是帮助文字保持精炼的智慧工具。

每个属性都在默默塑造着用户的书写体验。它们像隐形的编辑,在后台为文字创作提供着恰到好处的支持与引导。

value属性的温柔预设

打开一个textarea,有时会看到里面已经静静躺着一些文字。这些预先填入的内容,就是value属性的温柔预设。它不像placeholder那样会消失,而是实实在在地成为了文本的一部分。

这种预设带着某种关怀的意味。我记得第一次在机票预订网站看到textarea里已经填好了“请提供您的特殊饮食需求”,那一刻感觉特别贴心。网站不仅考虑到了我可能需要说明什么,还帮我准备好了开场白。value属性就像一位细心的主人,提前为客人布置好了房间。

技术实现上简单得惊人——只需要在textarea标签中加入value="你的默认文本"。但就是这行简单的代码,却能在用户体验中创造出完全不同的感受。

空与满的哲学:默认值的审美选择

面对一个textarea,设计师必须做出选择:是留白,还是预先填充?这个决定背后藏着深刻的哲学思考。

空白textarea像一张白纸,邀请无限可能的创作。它说:“这里属于你,请自由表达。”而带有默认值的textarea则更像一份半成品,暗示着:“让我们从这里开始,一起完成。”两种选择没有绝对的对错,只有是否适合当下的场景。

空是一种期待,满是一种引导。在用户反馈表单中,我倾向于保持空白,因为每个人的体验都独一无二。但在技术支持的表单里,预先填入“请描述您遇到的问题及重现步骤”这样的引导性文字,往往能帮助用户提供更有效的信息。

动态默认值:随情境而变的文字序曲

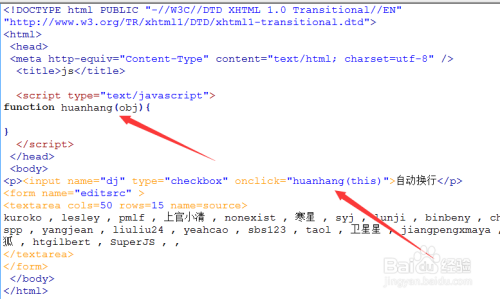

最有趣的默认值,是那些会变化的文字。通过JavaScript,我们可以让textarea的默认内容根据用户之前的操作或选择而动态调整。

想象一个酒店预订系统:当用户选择“商务旅行”时,textarea里出现“本次出差的主要目的是”;选择“家庭度假”时,文字变成“我们最期待的行程是”。这种智能的预设让表单仿佛有了生命,能够理解用户的需求。

动态默认值创造了一种对话感。它不再是单向的信息收集,而是变成了与用户的互动。这种设计需要更多的技术实现,但带来的用户体验提升是显著的。表单不再冰冷,开始有了温度。

从技术到艺术:默认值的文学化处理

当默认值超越了功能性,开始追求美感时,技术就变成了艺术。文学化的默认文本,能够唤起用户的情感共鸣。

我收藏过一个诗歌网站的注册表单,它的自我介绍textarea里预设着:“在这里,用文字编织你的星空。”这样的句子本身就像一句小诗,瞬间提升了整个网站的格调。另一个写作平台的默认值是海明威的名言:“所有的初稿都是狗屎。”这种自嘲式的幽默反而让人更愿意开始写作。

这些精心设计的默认值,让textarea从一个纯粹的功能组件,变成了传递品牌理念和情感的媒介。它们证明,即使是最技术性的细节,也蕴含着表达美学的可能。

默认值的选择,本质上是在回答一个问题:我们希望用户在开始书写前,先感受到什么?是鼓励、是引导、是理解,还是纯粹的创作自由?每个预设的文字,都在悄悄塑造着用户的写作心境。

CSS为textarea披上文学外衣

当textarea遇见CSS,就像文字找到了合适的装帧。原本朴素的输入框,通过样式定义获得了独特的个性。CSS让每个textarea都能讲述自己的视觉故事。

我特别喜欢调整textarea的圆角属性。把直角改成轻微的弧度,整个输入框的气质就柔和了许多。这种微妙的变化,就像把硬朗的笔记本换成了软皮封面的日记本,让人更愿意在里面倾诉。border-radius这个属性,看似只是改变形状,实则改变了用户与文字容器之间的情感距离。

通过CSS,我们可以控制textarea的每一个视觉细节。阴影、渐变、透明度——这些样式属性共同编织出textarea的文学外衣。一个设计精良的textarea,本身就像一首视觉诗,在用户开始输入前就已经在默默表达着什么。

边框与背景:文字容器的气质塑造

边框定义了textarea的边界,也定义了文字的舞台。细边框显得精致优雅,适合正式场合;粗边框更有存在感,适合需要突出强调的表单。虚线边框带着草稿纸的随意,双线边框则有着传统信纸的庄重。

背景色的选择更是微妙。纯白背景干净利落,适合需要清晰思考的写作场景。淡淡的米色或浅灰,能减轻屏幕对眼睛的刺激,让人更愿意长时间停留。我见过一个写作应用使用极浅的蓝色背景,那种颜色让人想起天空的一角,无形中拓展了思维的边界。

记得为一个诗歌社区设计textarea时,我们使用了几乎看不见的浅灰色边框,搭配略带纹理的象牙白背景。用户反馈说,在这样的textarea里写诗,感觉文字都变得更有质感了。边框与背景的配合,确实在悄悄塑造着文字容器的内在气质。

字体与排版:阅读体验的诗意营造

字体选择是textarea样式的灵魂所在。等宽字体让人想起打字机的规整,衬线字体带着印刷品的优雅,无衬线字体则更符合数字时代的阅读习惯。字体的选择,本质上是在选择一种阅读的节奏感。

行高和字间距这些排版细节,往往被忽视却至关重要。合适的行高让文字呼吸顺畅,恰当的字间距避免视觉拥挤。我习惯将textarea的行高设置为1.5到1.6倍,这个比例让文字行之间既有清晰的区分,又保持着流畅的阅读动线。

字体大小也需要精心考量。太小的字让人眯眼,太大的字则显得笨重。14px到16px通常是舒适阅读的黄金区间。不过具体选择还要考虑目标用户和使用场景——面向年轻人的社交平台可以稍小,面向长者的服务应该更大。好的排版让人几乎感觉不到排版的存在,它只是安静地为阅读体验服务。

响应式设计:在不同媒介中的优雅呈现

今天的文字需要在各种设备间流动——从桌面的大屏幕到手机的小屏幕,textarea必须学会优雅地适应每个环境。响应式设计让textarea拥有了变形的能力。

在宽屏显示器上,textarea可以舒展身姿,给文字足够的横向空间。到了手机上,它懂得自动调整宽度,确保在有限的屏幕内依然保持良好的可用性。这种自适应不是简单的缩放,而是真正的重新思考每个尺寸下的最佳体验。

媒体查询是实现这种魔法的关键。通过定义不同断点下的样式规则,textarea学会了在不同的观看条件下展示最合适的自己。我常常在移动端为textarea添加稍微大一些的字体和更高的行高,因为手指触控需要更大的操作目标,移动阅读也需要更宽松的排版。

响应式设计的精髓在于,它让技术服务于人的需求,而不是让人去适应技术的限制。一个真正优秀的textarea,无论在什么设备上,都能为用户提供同样舒适的书写体验。这种一致性,本身就是一种数字时代的美德。

样式设计从来不只是为了让东西看起来好看。它是textarea与用户灵魂对话的方式,通过视觉语言传达着尊重、理解与关怀。当样式与功能完美融合,textarea就不再是冰冷的工具,而成为了创作旅程中温暖的伴侣。

事件监听:文字流动的韵律捕捉

textarea的每一次敲击都在讲述故事。事件监听让我们能够捕捉这些细微的叙事节奏——键盘按下时的清脆回响,文字改变时的思绪流转,焦点移开时的短暂停顿。这些瞬间构成了用户与文字容器之间的深层对话。

oninput事件特别迷人。它能实时感知textarea内的每一次变化,就像细心的倾听者记录着每个想法的诞生。我曾在项目中用这个事件实现了一个实时字数统计功能,看着数字随着文字流淌而跳动,用户说这让他们感受到写作的节奏感。这种即时反馈,让孤独的书写变成了有回应的交流。

onfocus和onblur事件则标记着思考的起点与暂歇。获得焦点时,textarea可以轻轻展开动画,仿佛在说“我准备好了”;失去焦点时,它又能温柔地保存内容,如同贴心的助手。这些细微的交互设计,让技术拥有了人性的温度。

自动调整高度:随内容呼吸的智慧

静态的textarea就像固定大小的画布,而自动调整高度则赋予了它生命的弹性。随着文字的增加或减少,textarea能够自如地伸缩,这种动态适应让创作过程更加流畅自然。

实现这种效果的技术其实很优雅。通过JavaScript监听内容变化,然后动态调整height属性。我更喜欢使用scrollHeight来精确计算需要的高度,这样textarea总能完美包裹其中的文字,不多一分,不少一寸。看到textarea随着用户的思绪自然呼吸,那种和谐让人感动。

这种自适应设计特别适合移动设备。在有限的屏幕空间里,能够自动扩展的textarea为用户保留了充足的创作自由。记得有个用户告诉我,她喜欢在手机上写日记,那个会“长大”的输入框让她感觉自己的想法被完全接纳。技术的智慧,就藏在这些不为人知的细节里。

富文本编辑:从简单到丰富的蜕变

有时候,纯文本不足以表达所有的情感与想法。富文本编辑为textarea打开了通往丰富表达的大门——粗体强调重点,斜体传递微妙情绪,列表整理混乱思绪。这些格式工具扩展了文字的表现力。

将普通textarea升级为富文本编辑器并不复杂。基于contenteditable属性,或者集成现成的编辑器库,都能实现这种蜕变。但真正的挑战在于平衡功能与简洁——太多按钮会让界面混乱,太少功能又无法满足需求。我倾向于提供核心的格式选项,保持界面的清爽。

富文本编辑带来的不仅是技术升级,更是表达方式的进化。用户能够通过格式传达更多的语义信息,让文字交流更加精准有力。这种从简单到丰富的蜕变,反映了数字写作本身的演进历程。

无障碍设计:让每个灵魂都能书写

真正的诗意交互应该对所有人开放。无障碍设计确保视力障碍、运动障碍或其他特殊需求的用户,都能平等地使用textarea表达自我。这不仅是技术责任,更是人文关怀。

为textarea提供清晰的标签和说明,让屏幕阅读器能够准确传达信息。确保足够的颜色对比度,让弱视用户也能舒适阅读。提供键盘导航支持,让无法使用鼠标的人也能顺畅操作。这些设计细节,构建起包容的数字空间。

我曾协助一位视障开发者测试textarea的无障碍功能。当他通过屏幕阅读器成功填写并提交表单时,那种成就感让我深刻理解到,好的设计应该是无声的桥梁,连接每个渴望表达的靈魂。

交互的诗学不在于炫技,而在于理解并回应人类最本质的沟通需求。当textarea能够感知用户的意图,适应内容的流动,丰富表达的可能,并包容所有的使用者时,它便真正成为了数字时代的诗意容器。

人工智能时代的textarea进化

未来的textarea或许不再只是被动的容器。它开始理解你输入的内容,在你卡壳时轻声建议合适的词语,在你情绪低落时推荐温暖的表达方式。这种智能辅助不是要取代创作,而是成为创作过程中的贴心伙伴。

想象一个能感知写作场景的textarea。当你写求职信时,它自动调整语气建议;当你创作诗歌时,它提供韵律提示。这种情境感知能力让文字容器从工具升级为协作者。我试用过一些早期的AI写作助手,它们已经能在保持写作者风格的前提下提供建议——这种平衡很微妙,既要帮助又不干扰。

更令人期待的是个性化学习。textarea逐渐了解你的写作习惯、常用词汇、表达偏好,最终成为专属于你的写作伴侣。它记得你昨天写到哪儿,知道你对哪些词情有独钟,甚至能察觉你今天的状态是否需要更温和的提醒。

虚拟现实中的三维文字空间

在虚拟现实里,textarea可能完全摆脱平面的束缚。文字漂浮在三维空间中,你可以用手势调整段落位置,用眼神控制光标移动。写作变成了一种身体参与的舞蹈,而不仅仅是手指的敲击。

这种沉浸式写作环境可能彻底改变创作体验。你可以站在自己写的故事场景中,感受文字描述的氛围;可以环绕观察文章的结构,像建筑师审视自己的设计。文字不再局限于二维平面,而是获得了深度和体积。

我尝试过一些初代的VR写作应用,虽然技术还不成熟,但那种被自己文字包围的感觉确实奇妙。当段落像星辰一样散布在周围空间,写作似乎变成了更接近思维本质的活动——非线性、立体、充满空间感。

从工具到伙伴:textarea的情感化设计

未来的textarea或许会拥有情感智能。它能从你的打字节奏、用词选择、甚至错别字的模式中,感知你当下的情绪状态。当你焦虑时,它提供 calming 的界面色彩;当你灵感迸发时,它保持简洁不打扰。

这种情感化设计让技术设备拥有了某种温暖。记得有次深夜写作,一个写作应用突然弹出“需要休息一下吗”的提示——虽然只是简单算法,但在疲惫时刻确实感受到了被关心的感觉。未来的textarea可能更细腻地理解这种人类需求。

情感记忆是另一个可能的方向。textarea记得你在它里面写过的所有重要时刻——那封改变人生的邮件,那首写给爱人的诗,那篇获得认可的论文。它成为你数字生命的见证者,而不仅仅是工具。

永恒的价值:文字容器在数字文明中的意义

无论技术如何演进,文字容器的核心价值始终不变——为人类思想提供栖息之地。在信息爆炸的时代,一个专注的写作空间反而变得更加珍贵。它提醒我们慢下来,深入思考,精心雕琢每个想法。

文字容器承载的不仅是信息,更是文明。千年后的人们或许通过这些数字痕迹理解我们的时代,就像我们通过古籍理解过去。textarea这种看似简单的工具,实际上在参与人类知识的传承。

我常常觉得,每个textarea都像一扇通往内心的门。当我们在其中书写时,实际上是在进行一种古老的仪式——将流动的思绪固化为永恒的文字。这种从无形到有形的转化,本身就是一种魔法。

未来的textarea会变得更智能、更立体、更懂人心,但它最珍贵的品质永远不会改变:那个安静等待的空白,那份随时准备接纳思想的包容,那种将瞬间灵感转化为永恒记录的神奇能力。在这个变化不息的世界里,文字容器始终是我们最忠实的思维伙伴。