还记得第一次接触C语言时,面对那些花括号和分号的手足无措吗?或许你已经在基础课程中掌握了变量、循环和函数,能够写出可以运行的程序。但真正的C语言编程远不止于此——它更像是一场从观光客到原住民的蜕变旅程。

1.1 回顾C语言基础:为高级编程打下坚实基础

变量声明、控制结构、函数定义这些基础元素构成了C语言的骨架。很多人认为这些太简单而不值得反复琢磨,实际上恰恰相反。我见过太多开发者因为对基础理解不够深入,在进阶阶段举步维艰。

数据类型的选择不仅影响程序正确性,更关系到性能表现。比如该用int还是short,该用float还是double——这些看似随意的决定,在大型项目中会产生连锁反应。记得我参与的一个嵌入式项目,仅仅因为将部分int改为short,内存使用量就减少了30%。

函数设计也不仅仅是代码复用的工具。良好的函数划分能提升代码可读性,合理的参数传递方式会影响执行效率。传值还是传指针?这个基础问题在高级编程中会以更复杂的形式反复出现。

1.2 高级编程的核心概念:指针、内存与数据结构

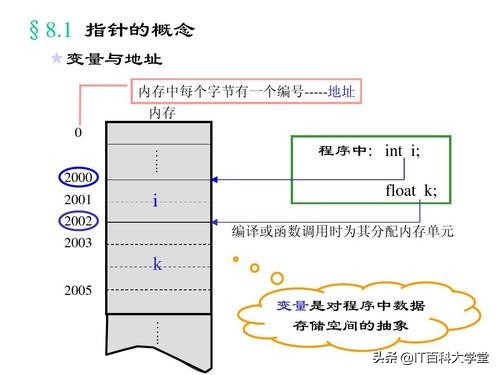

指针是C语言的灵魂,也是许多学习者的噩梦。它就像一把双刃剑——用得好可以写出极其高效的代码,用得不好则会带来灾难性后果。

理解指针不仅仅是理解地址的概念。它关乎如何看待内存,如何在程序中精确控制数据的存放和访问。指针运算、多级指针、函数指针——这些概念构成了C语言高级编程的核心工具箱。

内存管理则是另一个分水岭。在基础阶段,你可能主要使用栈内存和全局变量。而高级编程需要你像系统设计师一样思考:这块数据应该放在哪里?它应该存活多久?谁来负责释放它?

数据结构的选择体现了程序员的思维方式。数组、链表、栈、队列不仅仅是存储数据的方式,它们定义了数据的组织逻辑和访问模式。选择合适的数据结构,往往比优化算法更能提升程序性能。

1.3 从新手到专家:思维模式的转变

从基础到高级的跨越,本质上是思维模式的升级。新手思考“这个程序怎么写”,专家思考“这个系统如何设计”。

资源的观念会发生根本变化。新手看到的是变量和函数,专家看到的是内存块、CPU周期和IO操作。每个决策都会考虑其对系统资源的消耗和影响。

错误处理的视角也会不同。基础编程中,错误处理可能只是让程序不崩溃。而在高级编程中,你需要设计完整的错误处理机制,考虑各种边界情况和异常状态。

最明显的转变可能是对“控制”的理解。基础编程是在语言提供的框架内解决问题,高级编程则更接近“与机器对话”——你不仅告诉计算机做什么,还告诉它如何做,在什么时候做,以什么代价做。

这种思维转变不会一夜发生。它需要持续的练习、反思和实践。但一旦完成,你会发现C语言不再是束缚你的工具,而是表达你思想的媒介。

当你的C程序开始处理真实世界的数据时,静态分配的内存往往显得力不从心。想象一下要为每个用户动态创建数据结构,或者处理大小未知的文件——这时候,堆内存就成了你的画布,而内存管理就是作画的技法。

2.1 动态内存分配:malloc、calloc与realloc的巧妙运用

malloc是最熟悉的陌生人。表面上它只是分配一块内存,但深入使用会发现各种精妙之处。比如malloc(0)在不同系统中有不同行为——有些返回NULL,有些返回可以安全free的非空指针。这种边界情况的理解,往往区分了普通程序员和资深开发者。

calloc在分配数组时特别有用。它不仅分配内存,还会清零初始化。这个特性经常被忽视,但能避免很多未初始化内存导致的诡异bug。我曾经调试过一个项目,仅仅因为把malloc改为calloc,就解决了随机出现的崩溃问题。

realloc则是动态内存的魔术师。它能在需要时扩展或缩小内存块,保持原有数据的同时调整空间。但要注意的是,realloc可能返回新的地址,所以必须用原指针接收返回值。这个细节坑过不少有经验的程序员。

分配失败的处理同样重要。在生产代码中,每个malloc调用后都应该检查返回值。那种“内存永远不会耗尽”的天真假设,在长时间运行的服务器中会导致灾难性后果。

2.2 内存泄漏的预防与检测策略

内存泄漏就像程序中的慢性病——初期不易察觉,但积累到一定程度就会致命。最直接的泄漏是分配后忘记释放,但现实中的泄漏往往更加隐蔽。

所有权明确化是预防泄漏的关键。每个动态分配的内存块都应该有明确的“主人”——某个函数或模块负责其生命周期。混乱的 ownership 会导致要么重复释放,要么无人释放。

我习惯在项目中建立明确的内存管理规则:谁分配谁释放,或者移交所有权时必须有清晰的接口约定。这种纪律性在团队协作中尤为重要。

工具检测不可或缺。Valgrind、AddressSanitizer这些工具能精准定位泄漏点。定期在测试流程中运行内存检查,比等到生产环境出问题再排查要高效得多。

资源清理的对称性也值得关注。如果构造函数分配了多个资源,析构函数必须按相反顺序释放它们。这种模式能有效避免资源泄漏,特别是在异常处理场景中。

2.3 内存对齐与缓存友好的编程技巧

内存对齐不是可选项,而是性能优化的基础。现代CPU访问未对齐的内存需要额外周期,这种开销在密集循环中会被放大。

结构体字段的顺序影响内存布局。把大小相似的字段放在一起,能减少填充字节,提高缓存利用率。一个经典的例子:重新排列结构体字段后,某个数据处理模块的性能提升了15%。

缓存友好的访问模式往往被忽视。顺序访问比随机访问快得多,因为CPU缓存能预取连续的内存块。在设计数据结构时,考虑数据的访问模式——热点数据应该集中存放,冷数据可以分散。

内存池技术能进一步提升性能。对于频繁分配释放的小对象,使用定制的内存池避免频繁的系统调用。这种优化在游戏引擎和高性能服务器中很常见。

局部性原则是另一个利器。让相关的数据在内存中靠近存放,提高缓存命中率。有时候,复制一份数据比跨内存区域访问要快得多。

真正精通内存管理的人,能看到代码背后的内存足迹。他们知道每个变量住在哪里,如何移动,什么时候离开。这种洞察力不是一朝一夕能获得的,但一旦掌握,你的程序性能会有质的飞跃。

当基本的数据结构无法满足复杂问题需求时,我们就需要进入更精巧的数据组织世界。这里不再是简单的数组和链表,而是那些能够优雅表达现实世界关系的结构——树的分支像极了决策路径,图的连接映射着社交网络,哈希表则像一本精心编排的索引目录。

3.1 复杂数据结构的C语言实现:树、图与哈希表

二叉搜索树在C中的实现充满了指针的舞蹈。每个节点需要左右子节点指针,而插入和删除操作就像在精心维护一个有序的家族谱系。递归在这里显得特别自然——处理左子树、处理当前节点、处理右子树,这种分而治之的思路让代码既简洁又强大。

平衡二叉树是更高级的玩法。AVL树或红黑树的旋转操作初看复杂,但理解后会发现其中的美感。我记得第一次实现红黑树时,被那些颜色变换和旋转规则搞得头晕,但当我看到它始终保持近似平衡的特性时,那种豁然开朗的感觉至今难忘。

图的邻接表实现特别适合C语言。用链表数组来表示图,既能节省空间又能快速遍历邻居节点。深度优先和广度优先遍历在这个结构上运行得如此流畅,仿佛在迷宫中寻找出口的不同策略。

哈希表则是速度与空间的权衡艺术。选择一个好的哈希函数至关重要——它要足够快,又要分布均匀。处理冲突的链地址法在C中实现起来特别直观,每个桶就是一个链表头。装载因子的控制是个经验活,0.75通常是个不错的临界点。

3.2 高效算法在C语言中的优化实现

算法在C中的优化往往体现在细微之处。同样的快速排序,精心优化的版本可能比朴素实现快上数倍。关键在于减少函数调用、利用局部变量、避免不必要的内存访问。

内联函数和宏定义在算法优化中扮演重要角色。那些被频繁调用的小函数,内联后能显著减少开销。但要注意平衡——过度内联会导致代码膨胀,反而降低缓存效率。

循环展开是个经典技巧。在处理数组时,手动展开循环可以减少分支预测失败,让CPU的流水线更加顺畅。不过现代编译器已经很智能,有时候我们的“优化”反而会干扰编译器的判断。

空间换时间的策略在C中特别有效。预计算一些中间结果、使用查找表替代复杂计算,这些技巧在性能敏感的场合很常见。我曾经优化过一个图像处理算法,通过预计算正弦值表,速度提升了三倍。

算法选择比局部优化更重要。O(n²)的算法再怎么优化也难以胜过O(n log n)的高效算法。这种大局观是高级程序员必备的素养。

3.3 自定义数据类型的深度应用

C语言的结构体和联合给了我们塑造数据模型的自由。一个精心设计的结构体不仅能更好地表达业务逻辑,还能提高内存使用效率。

位域的巧妙使用可以节省大量空间。当我们需要存储大量标志位时,使用位域比布尔数组要紧凑得多。这在嵌入式系统中尤其重要,每个字节都很珍贵。

联合的内存共享特性很有用。同一个内存区域在不同时刻表示不同类型的数据,这种灵活性在协议解析、变体记录处理中很实用。但要小心——错误的使用会导致数据损坏。

函数指针让C语言具备了某种程度的多态能力。通过函数指针表,我们可以实现类似面向对象中的虚函数机制。这种技术在实现回调机制、插件系统时特别优雅。

抽象数据类型的封装是大型项目的基石。通过不透明指针和操作接口,我们可以隐藏实现细节,只暴露必要的操作。这种信息隐藏让代码更健壮,更易维护。

真正掌握高级数据结构和算法的人,看待编程问题的视角会完全不同。他们能在脑海中构建数据的流动图,预见到不同设计选择的长期影响。这种能力让复杂的问题变得简单,让低效的代码变得优雅。

当程序运行速度成为关键指标,当应用需要与操作系统深度交互,我们就进入了C语言编程的另一个维度。这里不再只是追求功能实现,而是要在效率和资源之间找到精妙的平衡点。

4.1 代码性能分析与瓶颈定位

性能优化的第一步永远是测量。没有数据的优化就像在黑暗中射击——你可能很幸运,但更可能一无所获。gprof这样的性能分析工具能告诉你每个函数消耗的时间比例,而perf可以深入到指令级别。

热点分析往往带来惊喜。80%的时间可能消耗在20%的代码上,找到这些关键路径比盲目优化整个程序有效得多。我记得优化一个数值计算程序时,发现一个看似无害的除法操作占用了40%的运行时间,改用移位和乘法后性能直接翻倍。

缓存友好性在现代CPU中至关重要。顺序访问比随机访问快得多,因为CPU的预取机制能够预测你的访问模式。尽量让相关数据在内存中连续存放,这样可以充分利用缓存行。

分支预测失败的成本很高。现代CPU依赖预测执行来保持流水线忙碌,但遇到无法预测的分支时,流水线需要清空重建。对于关键循环,尽量减少条件判断,或者让条件尽可能可预测。

编译器优化选项值得深入研究。不同级别的-O参数会产生截然不同的代码,有时候手动内联反而不如编译器自动优化的效果好。理解编译器的优化能力,让它为你工作而不是对抗它。

4.2 多线程与并发编程在C语言中的应用

多线程编程打开了性能的新大门,也带来了新的复杂性。POSIX线程是C语言中跨平台并发的基础,创建、同步、销毁线程的API虽然直接,但正确使用需要格外小心。

数据竞争是并发编程的头号敌人。两个线程同时修改同一个变量,结果取决于执行的时序——这种不确定性让调试变得极其困难。互斥锁是基本的保护手段,但锁的粒度需要仔细权衡。

死锁像是程序员的噩梦。四个必要条件:互斥、持有并等待、不可抢占、循环等待,打破任何一个就能避免死锁。按固定顺序获取锁是个简单有效的策略。

条件变量让线程协作更高效。不同于忙等待消耗CPU,条件变量让线程在条件不满足时休眠,直到其他线程通知条件可能已改变。这种机制在生产者-消费者模式中特别有用。

原子操作是无锁编程的基础。现代CPU提供的内存序保证让无锁数据结构成为可能,虽然实现复杂,但在高竞争场景下性能优势明显。不过无锁编程需要深厚的技术功底,新手最好从有锁方案开始。

4.3 系统调用与底层接口的深度探索

系统调用是用户空间与内核空间的桥梁。每个调用都涉及上下文切换,成本很高。理解这一点就能明白为什么批量处理通常比多次调用更高效。

文件I/O的优化空间很大。缓冲区的选择、直接I/O的使用、异步I/O的时机,这些决策显著影响I/O性能。mmap将文件映射到内存空间,避免了用户空间和内核空间的数据拷贝,在某些场景下是性能利器。

信号处理需要谨慎对待。信号可能在任意时刻中断程序执行,处理函数中能安全调用的函数很有限。异步信号安全的函数列表不长,但记住它们很重要。

进程间通信的各种机制各有适用场景。管道简单但能力有限,共享内存快但需要同步,消息队列平衡了易用性和功能。选择哪种方式取决于数据量、延迟要求和系统环境。

直接与硬件交互是C语言的独特优势。内存映射I/O让我们能够像访问普通内存一样访问设备寄存器,这种能力在驱动开发和嵌入式系统中不可或缺。

4.4 高级调试技巧与代码质量保证

调试器不只是设断点那么简单。条件断点、观察点、反向调试这些高级功能能极大提高调试效率。有时候在关键内存地址设观察点,比单步跟踪更快找到问题根源。

静态分析工具能在运行前发现问题。Clang静态分析器可以找出潜在的内存泄漏、空指针解引用等问题,虽然可能有误报,但确实能发现很多隐藏缺陷。

单元测试在系统级编程中同样重要。 mocking系统调用、模拟异常条件,这些技术让测试覆盖边界情况成为可能。一个健壮的测试套件是代码信心的来源。

防御性编程不是杞人忧天。检查每个函数的返回值,验证每个输入参数,在可能出现问题的地方加入断言——这些习惯在系统编程中能救命。我曾经因为忽略了一个看似不可能失败的函数返回值,花了整整两天调试一个随机崩溃问题。

代码审查是最后的防线。另一个人的视角往往能发现你自己忽略的问题,特别是那些与操作系统交互的边界情况。好的代码审查不仅能提高质量,还是知识传递的好机会。

性能优化和系统编程需要一种不同的思维方式。你要同时考虑程序的现在和未来,硬件的能力和限制,用户的期望和系统的约束。这种全方位的思考让C语言程序员的价值得以真正体现。