1.1 什么是IF函数及其基本语法结构?

IF函数就像Excel里的智能决策器。它让表格具备了简单的判断能力,能够根据条件自动给出不同结果。想象一下,如果你需要快速判断学生成绩是否及格,手动操作可能需要逐行检查,而IF函数能瞬间完成所有判断。

它的基本语法其实很简单:

=IF(条件判断, 条件成立时的结果, 条件不成立时的结果)

这个结构可以理解为“如果……那么……否则……”的逻辑关系。我记得第一次接触IF函数时,觉得这个结构特别像我们日常做决策的思考过程。比如“如果明天下雨,我就带伞,否则就不带”——这种思维方式直接对应到了Excel公式里。

条件判断部分通常包含比较运算符:等于(=)、大于(>)、小于(<)、大于等于(>=)、小于等于(<=)、不等于(<>)。这些符号让IF函数能够处理各种数值和文本比较。

1.2 IF函数在Excel中的基本操作步骤是什么?

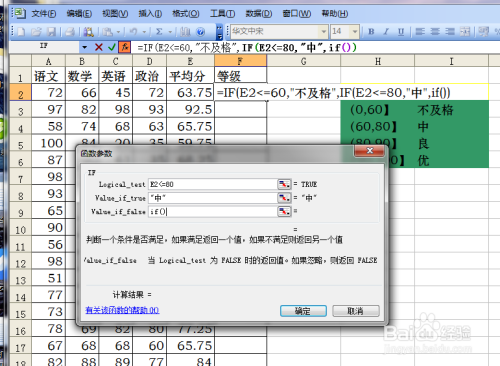

实际操作IF函数比想象中要简单很多。打开Excel,选择一个空白单元格,输入等号开始创建公式。输入IF后,Excel会自动弹出函数提示,这对初学者特别友好。

具体步骤可以这样走: 选择目标单元格 输入=IF( 填写你的条件,比如A1>60 输入逗号,填写条件成立时的返回值,比如"及格" 再输入逗号,填写条件不成立时的返回值,比如"不及格" 最后用右括号结束

我教同事使用IF函数时发现,很多人会在引号使用上出错。当返回结果是文本时,一定要记得加上双引号;如果是数字或单元格引用,就不需要引号。这个细节经常被忽略,导致公式报错。

Excel的智能提示功能确实帮了大忙。输入过程中,它会用不同颜色标注公式的各个部分,让你清楚知道当前正在填写哪个参数。这种可视化辅助大大降低了学习难度。

1.3 IF函数能解决哪些常见的业务场景问题?

IF函数的应用场景几乎无处不在。从简单的及格判断到复杂的业务逻辑,它都能派上用场。

业绩考核是个典型例子。销售团队需要根据完成率自动给出评价:完成100%以上是“优秀”,80%-100%是“良好”,其他是“需改进”。用IF函数可以瞬间完成几百人的评级工作。

库存管理也经常用到IF函数。当库存数量低于安全库存时自动标记“需补货”,否则显示“库存正常”。这个简单的判断能让采购部门及时掌握补货时机。

财务工作中,IF函数能快速识别逾期账款。通过对比当前日期和约定付款日期,自动将超期账款标记为“逾期”,方便财务人员优先处理。

薪酬计算也是个好例子。很多公司有加班补贴政策,比如工作日加班1.5倍工资,节假日2倍。IF函数可以根据日期类型自动选择正确的计算系数。

这些应用看似简单,但确实能显著提升工作效率。把重复性的判断工作交给Excel,我们就能专注于更需要创造性的任务。IF函数这种基础工具,用好了真的能带来意想不到的效果。

2.1 如何使用AND函数实现多条件同时满足的判断?

现实中的判断很少只有一个条件。就像招聘时,我们不会只看学历或者只看经验,而是希望候选人同时满足多个要求。AND函数在这里就扮演了“把关人”的角色。

AND函数的基本语法很直观:

=AND(条件1,条件2,条件3,...)

它要求所有条件都必须为真,才会返回TRUE。只要有一个条件不满足,结果就是FALSE。这种严格的标准在很多业务场景中非常实用。

举个例子,公司要筛选符合晋升条件的员工:

=IF(AND(工龄>=2,绩效>=90,考勤达标率>=95%),"符合晋升","暂不符合")

这个公式里,AND函数确保三个条件必须全部满足。工龄、绩效、考勤,缺一不可。我处理过一个人事数据,用这个公式快速找出了几十名符合条件的员工,人事经理当时特别惊讶效率的提升。

AND函数能容纳多个条件,理论上Excel允许最多255个参数。不过实际使用中,条件太多会影响公式可读性。一般来说,超过5个条件时,可能就需要考虑其他解决方案了。

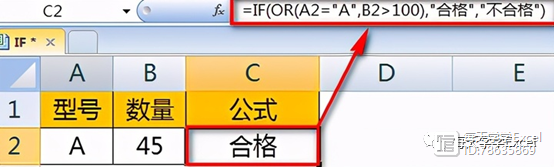

2.2 如何使用OR函数实现多条件任一满足的判断?

与AND的严格相反,OR函数显得宽容很多。它像是个“机会给予者”,只要满足任何一个条件,就能获得通行证。

OR函数的语法结构:

=OR(条件1,条件2,条件3,...)

只要有一个条件成立,OR就返回TRUE。全部条件都不成立时,才返回FALSE。

促销活动审批就是个好例子。公司规定,满足以下任一条件即可开展促销:

=IF(OR(库存积压率>30%,季度销量<目标80%,竞争对手推出新品),"批准促销","暂不批准")

库存压力大可以促销,销量不达标可以促销,应对竞争也可以促销。这种灵活的判断逻辑很符合实际业务需求。

我曾经帮一个零售客户设置过折扣规则。商品满足“临期”、“滞销”、“轻微瑕疵”中任一条件,就自动计算折扣价。OR函数让这个判断变得简单明了。

需要注意的是,OR函数虽然宽容,但也要避免条件设置过于宽松。否则可能失去筛选的意义,就像把入围标准定得太低,反而增加了后续处理的工作量。

2.3 如何嵌套多个IF函数处理复杂条件判断?

当判断逻辑变得复杂时,单个IF函数就显得力不从心了。这时候,IF函数嵌套就像俄罗斯套娃,一层套一层,能处理更精细的判断逻辑。

基本嵌套结构看起来是这样:

=IF(条件1,结果1,IF(条件2,结果2,IF(条件3,结果3,默认结果)))

Excel允许最多嵌套64层IF函数,虽然实际中很少用到这么深。一般来说,超过7层的嵌套就会让公式难以理解和维护。

学生成绩评级是个经典案例:

=IF(分数>=90,"优秀",IF(分数>=80,"良好",IF(分数>=70,"中等",IF(分数>=60,"及格","不及格"))))

这个公式从高分到低分依次判断,像漏斗一样层层筛选。它比用AND、OR组合更直观,逻辑流程清晰可见。

我在处理客户分级时遇到过更复杂的场景。需要根据交易金额、交易频次、合作年限三个维度综合评定客户等级。用了5层IF嵌套才完整表达业务逻辑。虽然公式有点长,但运行效果很好。

嵌套IF函数时,缩进和换行能显著提升可读性。Excel的公式栏里可以用Alt+Enter换行,让每个IF层次清晰分开。这个技巧让我调试公式时省了不少时间。

多层嵌套确实考验逻辑思维能力。有时候写着写着就会混乱,这时候在纸上先画出判断流程图会很有帮助。清晰的逻辑设计永远比复杂的公式技巧更重要。

3.1 IF函数与VLOOKUP函数如何搭配使用?

VLOOKUP是个查找能手,但遇到找不到数据的情况就会报错。IF函数这时候就像个贴心的助手,能优雅地处理这些意外状况。

一个典型的组合公式:

=IF(ISNA(VLOOKUP(查找值,区域,列号,0)),"未找到",VLOOKUP(查找值,区域,列号,0))

这个公式先用ISNA判断VLOOKUP是否返回错误,如果找不到就显示“未找到”,否则正常显示查询结果。避免了表格里出现难看的#N/A错误。

我去年帮一个电商客户处理订单数据时就用过这个技巧。他们需要从商品库中查找价格信息,但有些新品还没来得及录入。用这个组合公式后,未录入的商品会清晰显示“未找到”,而不是让整个报表充满错误值。

另一个实用场景是条件查找。比如根据销售额自动匹配提成比例:

=VLOOKUP(销售额,提成表,IF(销售额>100000,3,2),FALSE)

这里的IF函数动态决定返回第几列数据。高销售额看第三列的提成比例,普通销售额看第二列。这种动态列号的选择让VLOOKUP更加灵活。

3.2 IF函数与SUM函数组合能实现什么效果?

SUM函数负责求和,IF函数负责筛选,它们组合起来就像精明的会计在打算盘——只计算该算的部分。

条件求和的经典公式:

=SUM(IF(条件区域=条件,求和区域))

这个数组公式能对满足特定条件的数据进行求和。比如计算某个销售人员的总业绩,或者某个产品类别的总收入。

记得有次处理项目费用报销,需要统计不同部门的交通费总额。用这个组合公式,直接从几百条记录中快速汇总出各部门的交通费。财务同事看到结果时,还以为我手动筛选计算了半天。

更精细的控制可以这样写:

=IF(SUM(范围)>预算,"超支","正常")

这个公式先求和,然后用IF判断是否超出预算。对于项目管理特别实用,能即时给出预警提示。

SUMIFS函数出现后,这种组合的使用频率有所下降。但在一些特殊场景下,IF与SUM的组合仍然有其独特优势,特别是在需要复杂条件判断时。

3.3 IF函数与TEXT函数结合有哪些实用场景?

TEXT函数擅长格式化数字,IF函数擅长做决定。它们组合起来,能让数据展示既准确又美观。

日期格式化是个常见需求:

=IF(日期<>"",TEXT(日期,"yyyy年mm月dd日"),"待定")

这个公式先判断日期单元格是否为空,不为空就格式化成中文日期,为空就显示“待定”。避免了空白单元格显示无意义的日期值。

我在制作销售报表时经常用这个技巧。特别是处理预计发货日期,有些订单日期未定时,显示“待定”比显示1900年1月0日要专业得多。

金额显示也能优化:

=IF(金额>10000,TEXT(金额/10000,"0.0万元"),TEXT(金额,"0,000元"))

大金额用万元单位显示,小金额用元显示。这样报表看起来更简洁,阅读者不需要在心里做单位换算。

文本拼接时特别实用:

=IF(性别="男",TEXT(生日,"yyyy年mm月dd日")&"先生",TEXT(生日,"yyyy年mm月dd日")&"女士")

根据性别自动添加称呼,让生成的文本更加个性化。这种细节处理往往能提升用户体验。

TEXT函数的格式代码需要一些时间来熟悉。但一旦掌握,配合IF函数能创造出各种实用的文本输出效果。数据展示不再冷冰冰,而是带着智能的温度。

4.1 IF函数常见的错误类型有哪些?

刚接触IF函数时,谁都免不了踩几个坑。这些错误就像学骑车时的跟头,摔过几次就掌握平衡了。

括号不匹配是最常见的错误。IF函数需要三个参数,每个参数间用逗号分隔,整个结构被一对括号包裹。少一个括号或多一个逗号,Excel立刻就会提示公式错误。我刚开始用IF函数时,经常因为漏掉右括号而抓耳挠腮。

逻辑值问题也很普遍。IF函数的第一个参数必须返回TRUE或FALSE。如果引用了空单元格或文本,公式可能不会按预期工作。比如=IF(A1,"是","否"),当A1是数字0时,Excel会把0视为FALSE,这有时会产生意想不到的结果。

嵌套层数超限是个头疼的问题。Excel对IF函数的嵌套层数有限制,不同版本可能不同。超过限制时,公式直接报错。记得有次我写了个复杂的评级公式,嵌套了十多个IF函数,结果Excel直接罢工。后来改用其他方法才解决。

数据类型不一致也会导致问题。比如在比较数字和文本数字时,=IF(A1=100,"达标","未达标"),如果A1里的100是文本格式,公式就会一直返回“未达标”。这种错误很隐蔽,需要仔细检查才能发现。

4.2 如何排查和修复IF函数公式错误?

公式出错时别急着重写,系统地排查往往能更快找到问题所在。

先用公式求值工具一步步检查。这个工具像慢镜头回放,能显示公式每一步的计算结果。找到哪一步出问题,就找到了症结所在。我习惯用这个工具给学生演示公式的执行过程,效果比单纯讲解好得多。

检查引用范围是否正确。特别是当复制公式到其他单元格时,相对引用可能会偏移。该用绝对引用的地方用了相对引用,结果一拖拽公式就全乱了。$A$1这样的绝对引用能锁定位置,避免拖动时引用变化。

逻辑测试要单独验证。把IF函数中的条件部分单独拿出来测试,确保它返回预期的TRUE或FALSE。比如先把A1>100单独放在一个单元格里检验,确认逻辑正确后再放进IF函数。

处理错误值的预防措施很重要。在公式中加入IFERROR函数,给可能出现的错误准备一个“安全网”。=IFERROR(原公式,"出错时的替代值"),这样即使原公式出错,也不会影响整个表格的美观和功能。

4.3 有哪些调试IF函数公式的有效方法?

调试公式需要耐心和技巧,掌握几个有效方法能事半功倍。

分步构建是个好习惯。不要一次性写完复杂公式,而是先写核心部分,测试通过后再逐步添加功能。写多层嵌套IF时,我通常先写最内层的判断,确认无误后再往外层扩展。

用辅助列简化问题。把复杂的逻辑判断拆分成多个简单的公式,分别放在不同的辅助列里。每一步的结果都清晰可见,定位问题就容易多了。调试完成后再把辅助列的公式合并起来。

给公式“拍照留念”也是个实用技巧。在修改复杂公式前,先把原公式复制到记事本里保存。这样即使改乱了,也能快速恢复原状。这个习惯帮我避免过很多次推倒重来的尴尬。

条件格式能可视化逻辑结果。设置条件格式,让返回TRUE的单元格显示一种颜色,FALSE的显示另一种颜色。这样一眼就能看出公式的逻辑判断是否符合预期。对于检查区域性的条件判断特别有效。

最后,保持公式的简洁性。过长的公式不仅难调试,后期维护也困难。当IF函数嵌套超过3层时,就该考虑使用IFS、SWITCH等其他函数,或者用查找表的方式来简化逻辑。

调试公式就像侦探破案,需要观察力、耐心和正确的方法。每次成功解决一个公式错误,你对Excel的理解就会更深一层。

5.1 如何使用IF函数进行数据分级评定?

数据分级就像给学生打分,需要把连续的成绩划分成明确的等级。IF函数在这方面表现出色,能把枯燥的数字转换成直观的评价。

最简单的分级是“及格/不及格”二分法。=IF(A1>=60,"及格","不及格"),这个公式几乎每个Excel用户都写过。但实际业务中的分级往往更细致,需要多层嵌套。

我处理过员工绩效考核的数据,需要把百分制分数转换成A、B、C、D四个等级。用嵌套IF函数可以这样写:=IF(A1>=90,"A",IF(A1>=80,"B",IF(A1>=70,"C","D")))。注意条件的顺序很重要,必须从高到低排列,否则低分段的判断会被高分段的截胡。

多条件分级更贴近真实业务场景。比如销售提成计算,不仅要看销售额,还要考虑回款率。=IF(AND(B1>100000,C1>0.95),"金牌",IF(AND(B1>80000,C1>0.9),"银牌","铜牌")),这种复合条件让评定更加科学合理。

当分级标准很多时,嵌套IF会变得冗长难读。这时可以考虑使用IFS函数,它专门为多条件判断设计。=IFS(A1>=90,"A",A1>=80,"B",A1>=70,"C",A1>=60,"D",TRUE,"E"),结构清晰多了。不过IFS函数在旧版Excel中可能不支持,需要注意版本兼容性。

5.2 IF函数在财务报表分析中的典型应用有哪些?

财务报表分析是IF函数的用武之地,它能帮财务人员快速识别异常、标记重点。

应收账款账龄分析是个经典案例。根据账龄长短自动标记风险等级:=IF(D1>90,"高风险",IF(D1>60,"中风险","低风险")),其中D列是应收账款天数。这个简单的公式能让财务经理一眼看出哪些款项需要重点催收。

预算执行情况监控也离不开IF函数。=IF(B1>A1,"超预算","在预算内"),A列是预算金额,B列是实际支出。如果再结合条件格式,超预算的单元格自动变红,整个预算执行情况就一目了然了。

我记得有个客户需要自动计算递延所得税。根据利润正负选择不同的处理方式:=IF(税前利润>0,税前利润*税率,0)。这个公式确保只有盈利时才计提所得税,亏损时不计提,符合会计准则要求。

财务比率分析中,IF函数能自动给出评价。比如流动比率分析:=IF(A1>2,"充足",IF(A1>1,"警戒","不足")),A1是计算出的流动比率。自动化的评价让报表阅读者快速理解数字背后的含义,不用每次都人工判断。

5.3 如何用IF函数实现智能化的数据处理?

智能化数据处理的核心是让表格“会思考”,IF函数就是赋予Excel这种能力的魔法杖。

数据清洗是智能化的基础。比如处理用户输入的手机号,有些带空格有些不带:=IF(LEN(A1)=11,A1,IF(LEN(SUBSTITUTE(A1," ",""))=11,SUBSTITUTE(A1," ",""),"格式错误"))。这个公式先检查标准长度,如果不是再尝试去除空格后检查,两层判断确保数据规范性。

动态报表标题让表格更智能。根据筛选条件自动更新标题:=IF(COUNTIF(B:B,"<>")=0,"暂无数据","销售报表-"&TEXT(TODAY(),"yyyy年mm月"))。当B列没有数据时显示“暂无数据”,有数据时显示带日期的完整标题。这种细节提升了用户体验。

条件化计算避免除零错误。在计算增长率时经常遇到除零问题:=IF(B1=0,"基数为零",(A1-B1)/B1)。没有这个保护,公式会在B1为零时返回错误值,影响整个表格的可用性。

智能提醒系统能主动发现问题。比如库存预警:=IF(A1<B1,"需要补货","库存充足"),A列是当前库存,B列是最低库存线。结合条件格式,需要补货的单元格自动变黄,采购人员就不用逐个检查库存了。

我见过最巧妙的用法是自动选择计算方法。根据数据特征选择不同的算法:=IF(COUNT(C:C)<30,AVERAGE(C:C),MEDIAN(C:C)),数据量少时用平均值,数据量多时用中位数减少异常值影响。这种自适应能力让分析结果更加可靠。

IF函数的智能化应用本质上是将业务规则转化为Excel能理解的逻辑。当你把日常工作中的判断标准写成IF公式,表格就开始替你“思考”了。