那个闷热的下午,数学作业本上密密麻麻的数字让我头晕目眩。老师布置了一道奇怪的题目:计算全班同学的身高平均值。我盯着那串数字看了很久,152、163、158、171、149...这要怎么算?把所有人的身高加起来,再除以人数?听起来简单,做起来却让人头疼。

那个让我困惑的数学作业

记得当时我拿着铅笔,在草稿纸上反复演算。加着加着就会漏掉某个数字,或者把数字抄错。算到第三遍时,得到了三个不同的结果。那种挫败感至今记忆犹新,明明知道计算原理,却总是在执行过程中出错。

数学老师走过我的课桌,看到满纸的涂改痕迹,轻轻笑了笑。“有时候,我们需要借助工具来避免人为错误。”她的话让我开始思考,也许有更简单的方法。

第一次在计算器上找到average按钮

周末去文具店买新计算器时,我特意挑选了一款功能较多的型号。回家仔细研究说明书,在众多按键中发现了那个神秘的“AVE”按钮。按照说明,我输入一系列数字,按下这个键,瞬间就得到了准确的平均值。

那种惊喜难以言喻。原本需要几分钟反复验算的工作,现在只需几秒钟就能完成。计算器上的那个小按钮,就像打开新世界大门的钥匙。我突然意识到,工具的存在不是为了替代思考,而是为了让思考更高效。

从手动计算到函数使用的转变

慢慢地,我开始在更多场景中使用这个功能。统计月考成绩、计算每月零花钱、甚至帮妈妈算菜市场买菜的平均价格。每次按下那个按钮,都会想起最初在草稿纸上挣扎的自己。

这种转变不仅仅是操作方式的改变,更是思维方式的升级。我学会了把重复性的计算工作交给工具,自己则专注于更重要的部分——理解数据的意义,分析结果背后的故事。

现在回想起来,那个让我头疼的数学作业,反而成了认识average函数的契机。有时候,困难的出现不是为了阻挡我们,而是为了引导我们发现更好的方法。 import statistics data = [85, 92, 78, 96, 88] average = statistics.mean(data)

def analyze_grades(scores):

total = sum(scores) # sum函数先工作

count = len(scores)

average = total / count # average随后登场

return {'total': total, 'average': average}

真正理解average函数的价值,往往是在日常工作中那些看似平凡的瞬间。它就像一位默默无闻的助手,总能在关键时刻提供关键的洞察。从销售报表到成绩单分析,这个简单的函数背后蕴含着解决实际问题的强大能力。

用average分析销售数据

上个月整理季度销售报告时,average函数帮我发现了一个有趣的现象。表面上看,团队业绩波动很大,有的周销售额冲得很高,有的周却异常低迷。但当我用AVERAGE函数计算月均销售额后,隐藏在波动中的稳定趋势就浮现出来了。

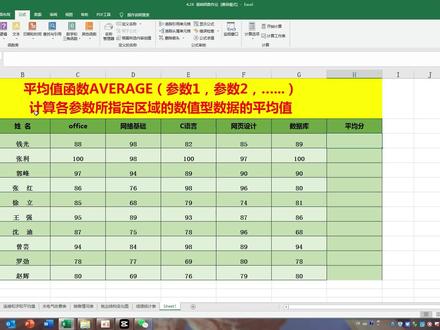

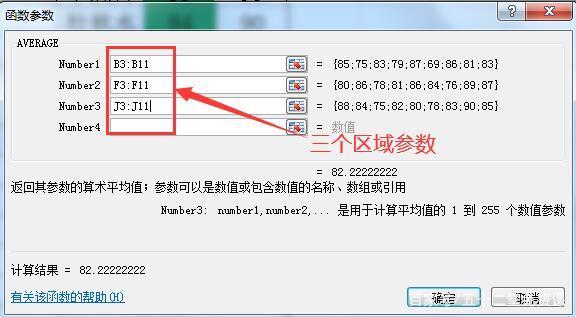

在Excel里处理这些数据特别方便。选中销售数据区域,输入=AVERAGE(B2:B31),瞬间就得到了当月的平均日销售额。这个数字比单日的极端值更能反映团队的真实表现。我习惯把平均值画成一条水平参考线,这样就能直观地看出哪些日子表现突出,哪些日子需要改进。

记得有次向经理汇报时,他问为什么某周销售额下降那么多。我指着平均值曲线解释,虽然那周确实偏低,但月平均值仍然保持在目标线上。这种基于平均值的分析避免了被单日数据误导,让决策更加理性客观。

学生成绩统计的得力助手

作为兼职辅导员,我经常要用average函数处理学生成绩。每次考试结束后,各科老师提交的分数就像散落的珍珠,而average函数就是那根把它们串起来的线。

用Python的pandas处理班级成绩时,df['math_score'].mean()这个简单的命令能立即告诉我数学科目的整体水平。更妙的是,我可以轻松计算每个学生的平均分,也能分析每门课程的平均难度。这些基于平均值的洞察,帮助老师们调整教学重点,也让学生们了解自己在班级中的位置。

有次遇到一个特别的情况:班级平均分突然下降。深入分析后发现,不是学生们退步了,而是转来了几位基础较弱的同学。这个经历让我明白,平均值虽然有用,但永远需要结合具体背景来解读。

日常生活中的平均值计算

average函数的应用远不止于工作场景。它已经悄悄融入了我的日常生活决策。比如记录每月开支时,我会用average函数计算日均消费,这个数字比某天的大额支出更能反映真实的消费习惯。

手机上的健康应用也在默默使用这个原理。它记录我每天的步数,然后给出周平均值。看到那个数字,我就能判断这周的运动量是否达标,是否需要增加活动时间。这种基于平均值的反馈,比单日的数据更有指导意义。

最近装修房子时,我甚至用average函数来计算油漆用量。测量每个墙面的面积,求出平均值,再乘以墙面数量。虽然是个粗略估算,但比盲目猜测准确多了。average函数就是这样,在无数个生活场景中提供着简单而有效的解决方案。

我越来越觉得,掌握average函数就像拥有了一副特殊的眼镜。透过它,杂乱的数据变得有序,模糊的趋势变得清晰。无论是工作中的专业分析,还是生活中的小事决策,这个简单的数学工具都在默默地提升着我们的判断质量。

average函数就像一把万能钥匙,但并非所有数据之门都能被它轻松打开。记得有次分析用户年龄分布时,我信心满满地计算了平均值,结果却得出了一个完全不符合直觉的数字——平均年龄28岁。但仔细查看原始数据才发现,样本中既有大量20多岁的年轻用户,也有几位80岁以上的老年用户。这个28岁的平均值,既不能代表主流群体,也无法反映真实的年龄分布。那一刻我意识到,average函数也有它的盲区。

当异常值扭曲平均值时

异常值是平均值最狡猾的敌人。它们悄无声息地潜入数据集,然后彻底改变平均值的含义。想象一下计算一个小型创业团队的薪资水平,如果创始人百万年薪被纳入计算,即使其他员工薪资正常,平均薪资也会被严重拉高。这个数字对理解普通员工收入毫无帮助,反而会产生误导。

在数据分析中,我们称这种现象为“均值对异常值敏感”。就像在一场音乐会中,如果突然有人尖叫,平均音量就会瞬间飙升,但这个数字已经无法反映大多数时间的听觉体验。处理这类问题时,我通常会先做数据清洗,识别并处理异常值,或者改用其他统计方法。

中位数与平均值的区别

中位数是平均值的可靠伙伴,特别是在处理偏态分布时。如果说平均值是试图让所有人都满意的主持人,那么中位数就是那个站在正中间的观察者,它只关心谁在中间位置,不在乎极端个体的影响。

以房价数据为例。某个社区有99套普通住宅和1套豪华别墅,平均房价可能因为那套别墅而变得很高。但中位数房价却能准确反映大多数房屋的真实价格水平。这个区别在实际决策中至关重要——如果你是房产中介,中位数能告诉你主流客户能承受的价格范围,而平均值可能让你误判市场。

我教学生理解这个概念时,喜欢用“排队”的比喻:平均值关注的是队伍的总长度,中位数关心的是站在队伍正中间的那个人。两种视角都有价值,关键是要知道什么时候该用哪个。

选择合适的统计方法

选择统计方法就像选择工具,没有最好的,只有最合适的。平均值适合描述对称分布的数据,中位数擅长处理偏态分布,众数则能告诉我们最常见的数值。真正专业的数据分析师,懂得根据数据特征灵活切换这些工具。

在最近的一个客户满意度调查中,我同时使用了三种方法。平均分显示了整体满意度水平,中位数避免了极端评价的影响,而众数则揭示了最常见的评分。当这三个数字接近时,说明数据分布均匀;当它们差异很大时,就是在提醒我需要深入探究背后的原因。

数据从来不会说谎,但统计方法可以引导我们得出不同的结论。理解average函数的局限性,不是要否定它的价值,而是要更聪明地使用它。毕竟,好的数据分析师不是工具的奴隶,而是懂得在合适的时候选择合适工具的大师。

有时候我觉得,学习统计方法就像学开车。知道油门在哪里很重要,但更重要的是知道什么时候该踩刹车。average函数就是那个强大的油门,而理解它的局限性,就是我们安全驾驶的刹车系统。

回想这些年与average函数的相处,就像看着一个老朋友从陌生到熟悉的过程。最初它对我来说只是一个计算工具,现在却成了我思考问题的一种方式。这种转变不是突然发生的,而是在无数次使用和教学中慢慢积累的。

从使用者到理解者的转变

记得刚开始工作时,我把average函数当作一个黑盒子——输入数据,输出结果,从不深究背后的逻辑。直到有次在重要会议上,老板问起某个平均值的具体含义,我支支吾吾答不上来。那一刻的尴尬让我意识到,仅仅会使用函数是远远不够的。

真正的转折点发生在带实习生的时候。有个学生问我:“为什么有时候平均值会骗人?”这个问题让我不得不重新审视自己对这个函数的理解。为了解释清楚,我开始研究统计学原理,阅读相关论文,甚至重新翻开了大学时的教材。这个过程让我明白,理解一个函数不仅要知其然,更要知其所以然。

现在每次使用average函数前,我都会先问自己几个问题:这些数据适合求平均吗?有没有异常值需要处理?平均值能准确反映我想表达的信息吗?这种思考习惯已经融入了我的工作流程。

如何教别人正确使用average函数

教别人使用average函数是个很有意思的过程。我发现直接讲解公式往往效果不好,反而是一些生活化的例子更容易让人理解。比如用“分糖果”来比喻——如果把所有糖果平均分给每个孩子,每个孩子能得到多少?这个简单的例子能让人直观理解平均值的概念。

在教编程新手时,我喜欢从具体问题入手。比如先让他们手动计算一组数据的平均值,再引导他们用函数实现同样的功能。这种从具体到抽象的学习路径,能帮助他们建立更深刻的理解。

最重要的是教会他们批判性思考。我经常对学生说:“不要盲目相信计算器给出的结果。”就像上次有个学生用average函数计算店铺的日均客流量,结果发现周末的数据严重拉高了平均值。通过这个案例,他们学会了在求平均前先考虑数据分布的特点。

对数据思维的重新认识

与average函数相处的这些年,最大的收获不是掌握了多少计算技巧,而是培养了一种数据思维。这种思维让我学会用更客观、更系统的方式看待问题。平均值不再只是一个数字,而是理解世界的一个窗口。

记得有次分析用户行为数据时,我注意到平均使用时长和用户满意度之间存在着微妙的关系。单纯看平均值可能发现不了什么,但结合其他统计指标,就能揭示出更深层的规律。这种多角度分析的能力,很大程度上得益于对average函数的深入理解。

数据思维还改变了我的决策方式。现在遇到复杂问题,我习惯先收集相关数据,计算关键指标的平均值,再结合其他分析方法。这种基于数据的决策过程,让我的判断更加可靠和客观。

有时候我觉得,学习average函数就像学习一门新的语言。刚开始只能说出简单的句子,随着理解的深入,渐渐能够用这种语言进行复杂的思考和表达。这个过程虽然漫长,但每一步都值得。

现在的我,依然每天都在和average函数打交道。不同的是,我们之间的关系已经从简单的使用变成了深度的合作。它帮助我理解数据,我帮助它发挥更大的价值。这种共同成长的关系,大概就是技术与人最美好的相处方式吧。