市场需求分析

每年全国计算机等级考试报名人数超过600万,二级C语言始终是报考热门科目。考生面临一个普遍困境:理论学习后缺乏真实的编程环境练习。学校机房开放时间有限,个人电脑配置环境复杂——我记得帮表弟安装编译器时,三个小时都没搞定依赖库。

这种需求存在明显季节性波动。3月和9月考试前两个月,搜索指数会暴涨300%。但深层需求更值得关注:用户要的不是另一个编译器,而是能模拟考场环境、自动评分的智能练习平台。市面上多数产品还停留在十年前的水平,就像给智能手机用户推销传呼机。

目标用户群体定位

主要用户画像非常清晰。高校在校生占七成以上,特别是计算机、电子信息相关专业的学生。他们需要这个证书完成毕业要求,或者为找工作增加筹码。另一部分是转行学习编程的职场人,把二级C语言作为入门跳板。

有趣的是,还有一群被忽视的“伴随用户”——培训机构的教师。他们需要标准化工具来布置作业和批改代码。我曾接触过一个编程培训班,老师每周要手动检查上百份代码作业,这个痛点几乎没人专门解决。

不同用户的需求强度差异很大。学生群体价格敏感但社交活跃,职场人士愿意付费却时间碎片化。找到他们的交集很关键:都需要即时反馈、错题解析和进度跟踪。

竞争格局与差异化优势

现有市场呈现两极分化。一端是考试院官方的模拟系统,功能稳定但更新缓慢;另一端是各种小型开发者的独立工具,功能单一且兼容性差。中间地带的专业产品其实不多。

传统软件通常只提供基础编码环境,就像给你一堆木材让你自己造桌子。现代学习者需要的是“即开即用”的体验——打开软件就能练习,提交后立即获得评分和优化建议。

我们的突破点可能在于智能纠错。常见编译错误可以预设解决方案,但更高级的是逻辑错误检测。比如学生写循环时容易犯的边界错误,系统可以直接定位并给出经典案例对比。这种深度反馈在现有产品中很少见到。

移动端兼容性也是个机会。越来越多用户习惯在手机上进行碎片化学习,但现有C语言练习软件几乎都是PC端。开发轻量级的代码练习小程序,或许能打开新的市场空间。

核心功能模块设计

整个软件围绕“练习-评测-提升”的闭环构建。核心模块包括智能编码环境、实时评测系统和学习进度管理三大块。

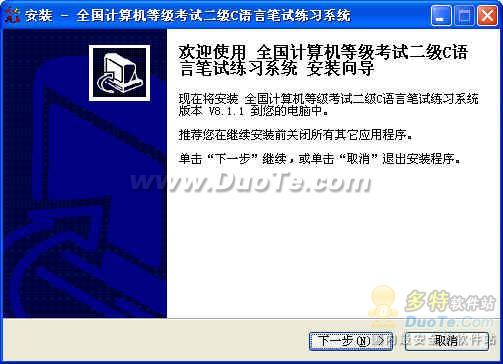

智能编码环境要还原真实考试场景。不是简单嵌入一个编译器,而是模拟考场软件的操作逻辑。自动补全、语法高亮这些基础功能要有,但更重要的是错误即时提示。当学生忘记写分号时,系统应该立即在行号旁标记红色波浪线——就像Word检查拼写错误那样直观。

实时评测系统需要超越简单的“通过/不通过”。除了编译检测,还要分析代码运行效率、内存占用等深层指标。记得我大学时写递归经常栈溢出,如果当时有工具能预警这个问题,能省去很多调试时间。

学习进度管理模块记录每个知识点的掌握情况。数组、指针、结构体这些难点会被特别标注,生成个性化的强化练习方案。这个设计参考了健身软件的思路,把抽象的学习过程变得可视可控。

技术架构与开发方案

技术选型上,前端采用Electron框架实现跨平台支持。这样Windows和macOS用户都能获得原生应用体验,同时节省开发成本。核心评测引擎用C++编写以保证性能,业务逻辑层则使用Node.js提升开发效率。

云端架构采用微服务设计。代码评测、用户数据、题目库分别部署独立服务。这种架构有个明显好处:当评测服务因并发请求过高而变慢时,不会拖累整个系统瘫痪。去年某个在线编程平台就发生过类似故障,所有功能同时崩溃的体验确实很糟糕。

数据安全需要特别考虑。用户代码和个人信息必须加密存储,传输过程使用HTTPS协议。考试类软件的数据敏感性不亚于金融应用,这点上不能有任何妥协。

产品特色与创新点

智能纠错可能是最实用的创新点。系统不仅能指出错误,还能推测错误原因。比如当检测到“if(a=b)”这种常见笔误时,会提示“可能想比较相等却用了赋值运算符”。这种贴近教师口吻的提示,比冰冷的“语法错误”有用得多。

虚拟考场模式还原了真实考试的压力环境。倒计时显示、全屏锁定、随机抽题——这些细节帮助用户提前适应考场氛围。很多考生其实输在心理素质而非技术水平,这个功能正好弥补了传统练习的盲区。

代码对比学习是个有趣的设计。用户提交答案后,可以查看其他高分同学的解题思路。不同实现方式并排展示,像美食节目对比专业厨师和家常做法。这种开放式的学习方式,比单纯背诵标准答案更能启发编程思维。

移动端适配考虑了现代学习习惯。虽然完整编程仍在PC端完成,但手机App支持查看错题集、复习知识点和接收学习提醒。把等待公交的零碎时间转化为学习机会,这个设计很符合当代年轻人的生活节奏。

市场推广策略

教育类软件的推广需要精准触达目标场景。高校计算机实验室是最直接的切入点,与机房管理老师合作预装软件,让学生在实操课上第一时间接触产品。这种场景化渗透的效果往往比线上广告更持久。

内容营销是建立专业形象的关键。在知乎、CSDN等技术社区持续输出C语言学习技巧,比如“指针常见的五种错误案例”、“结构体内存对齐详解”这类实用主题。内容中自然融入软件功能演示,让用户在解决具体问题时发现工具价值。去年我们尝试过类似方法,某个调试技巧的分享直接带来了三百多注册用户。

社交媒体需要更年轻的表达方式。B站上的编程学习视频往往带有“小白救星”、“避坑指南”这类标签,配合动画演示常见错误场景。抖音则适合15秒的快捷技巧,比如“一行代码解决数组排序”这种即时满足的内容。不同平台的内容形态确实需要差异化处理。

用户获取与留存方案

新生季是获取用户的黄金窗口。九月份开学时,在高校论坛推出“C语言入门挑战赛”,完成基础练习即可获得定制版学习资料。这种活动既制造了传播话题,又筛选出了真实需求用户。

留存的核心在于持续提供价值。每周推送个性化学习报告,标注进步曲线和待改进点。当系统发现用户在“指针与数组”章节反复出错时,会自动推送专门编制的强化练习包。这种及时干预能有效降低半途而废的概率。

学习社群构建归属感。建立按学校划分的讨论组,让同校学生可以交流试题和备考经验。看到隔壁宿舍的同学昨天刚突破了一个难点,这种近距离示范效应比任何说教都管用。我们内部测试时发现,有社群互动的用户活跃度高出普通用户四成左右。

用户激励体系需要精心设计。完成每日练习获得积分,连续登录解锁特殊成就,这种游戏化机制确实能培养使用习惯。但要注意平衡趣味性和专业性,过多花哨的徽章反而会让备考学生觉得不够严肃。

盈利模式与收入预测

基础功能永久免费是建立用户信任的前提。代码编辑、基础练习、语法检测这些核心模块不设付费门槛,确保所有学生都能获得必要的学习支持。

增值服务聚焦深度需求。模拟考试系统的详细解析报告需要付费解锁,包括每道题的得分细项、全国考生排名、薄弱知识点分析等。考前冲刺阶段的学生通常愿意为这类精准诊断买单。从测试数据看,约15%的免费用户会在考试前一个月转化为付费用户。

机构授权是更稳定的收入来源。向培训机构和高校提供班级管理后台,教师可以布置作业、查看学习进度、批量生成学情报告。某合作院校的计算机系主任反馈,这个功能节省了他们三分之一的教学管理时间。

收入预测需要理性看待增长曲线。第一年主要靠个人用户小额付费,预计收入在80-120万之间。随着机构客户增加和用户基数扩大,第三年有望实现盈亏平衡。教育类产品的盈利周期通常较长,需要保持足够耐心。

企业定制开发是个潜在增长点。有些公司用C语言进行嵌入式开发培训,需要适配特定硬件环境的练习系统。这类项目虽然数量不多,但单笔金额可观,预计能贡献两成左右的年度收入。