1.1 fork函数的基本定义与作用

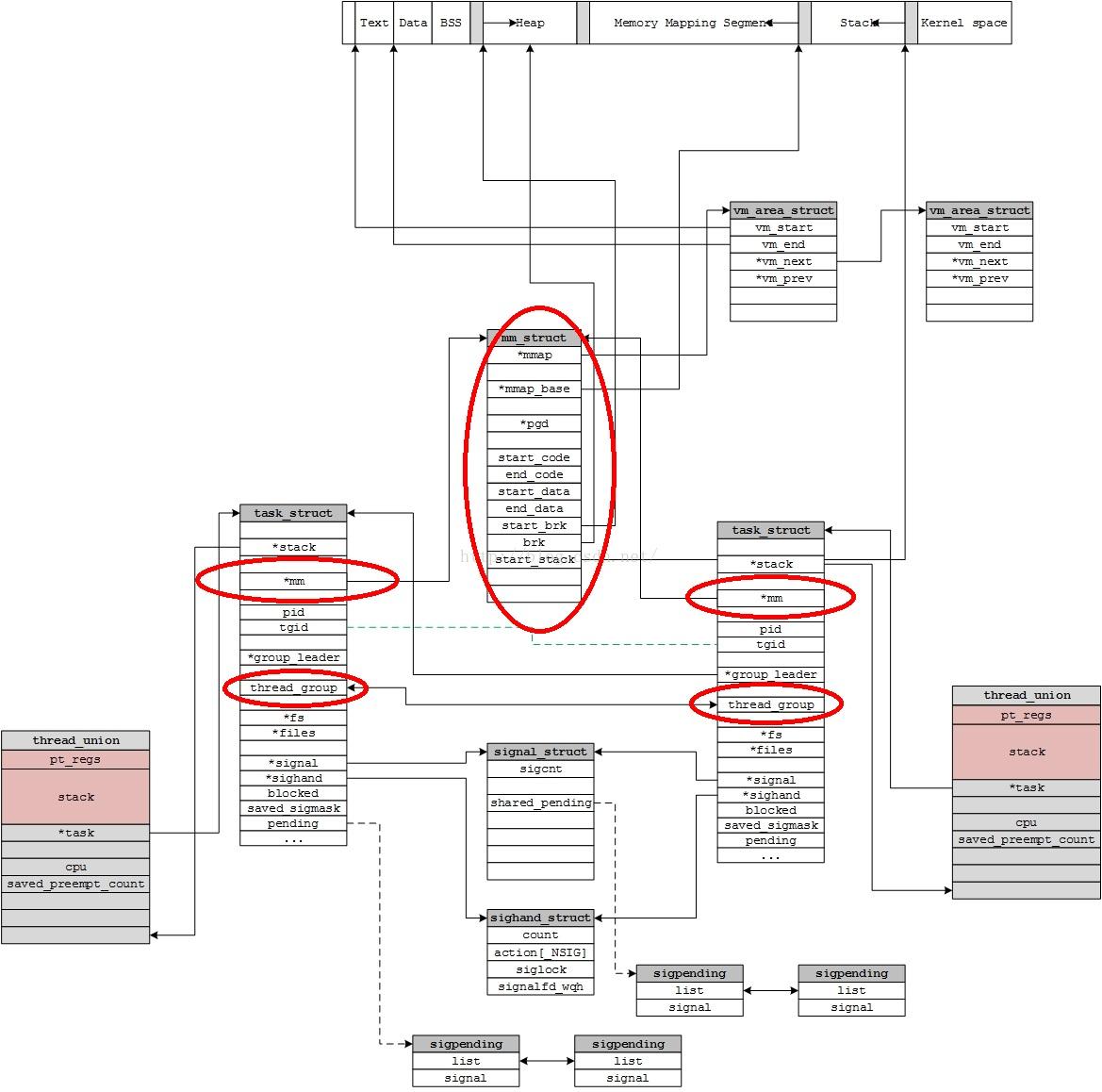

fork函数是Unix/Linux系统中一个独特的系统调用。它能在现有进程基础上创建全新的进程。这个新进程被称为子进程,而原始进程则成为父进程。子进程几乎是父进程的完全复制品,包括代码段、数据段、堆栈段等内存空间。

有趣的是,fork这个词本身就很有画面感——就像餐叉的分支,一个进程在这里分叉成两个独立的执行流。这种设计哲学体现了Unix的简洁与强大。

我记得第一次接触fork时,最让我惊讶的是它的"分身"特性。当时我在调试一个网络服务程序,发现通过fork可以轻松实现并发处理,而不需要复杂的线程管理。

1.2 fork函数在Linux进程管理中的核心地位

在Linux的进程生态中,fork占据着基石般的位置。几乎所有用户进程都源于fork的调用。当你打开终端,运行命令,背后都有fork的身影。

系统启动时,init进程作为所有进程的祖先,通过不断调用fork来构建完整的进程树。这种树状结构不仅便于管理,也体现了资源继承的优雅设计。

从技术角度看,fork是进程创建的原子操作。它确保子进程获得父进程的完整快照,包括打开的文件描述符、信号处理设置等执行环境。这种完整性保证了进程行为的可预测性。

1.3 为什么需要fork:进程复制的意义

进程复制可能看起来有些浪费,但这种设计有着深刻的实用性。想象一下,如果你要开发一个Web服务器,需要同时处理多个客户端请求。通过fork,主进程可以专注于监听连接,而每个新连接都由一个子进程独立处理。

这种模式的妙处在于隔离性。即使某个子进程崩溃,也不会影响父进程和其他子进程的运行。我在工作中就受益于这种稳定性——一个数据处理任务因为内存问题失败时,监控进程依然完好无损。

从资源角度考虑,现代操作系统采用写时复制技术来优化fork的性能。子进程与父进程共享物理内存页,只有在需要修改时才创建副本。这种智能的延迟策略既保持了逻辑上的独立性,又避免了不必要的内存开销。

进程复制还简化了编程模型。开发者可以专注于单个进程的逻辑,然后通过fork自然地扩展到并发处理。这种从单机到并发的平滑过渡,降低了系统编程的门槛。

include <unistd.h>

pid_t fork(void);

pid_t pid = fork();

if (pid < 0) {

// 错误处理

perror("fork");

exit(1);

} else if (pid == 0) {

// 子进程代码

do_child_work();

exit(0); // 子进程记得退出

} else {

// 父进程代码

do_parent_work();

waitpid(pid, NULL, 0); // 等待特定子进程

}

4.1 父子进程的资源管理与共享

fork之后的内存布局像是一场精心编排的舞蹈。写时复制机制让父子进程最初共享物理内存页,直到某个进程试图修改数据时,系统才会为它创建独立的副本。这种设计平衡了性能与隔离的需求。

文件描述符的继承带来了一些微妙的影响。父子进程共享相同的文件表项,意味着它们会看到相同的文件偏移量。我记得有个项目里,父子进程同时向同一个文件写入日志,结果内容完全交错在一起。后来我们让每个进程重新打开文件,或者使用独立的文件描述符才解决了这个问题。

信号处理器的继承也需要特别留意。子进程会复制父进程的信号处理设置,但挂起的信号集不会被继承。如果父进程阻塞了某些信号,子进程启动时也会保持相同的阻塞状态。这种一致性在某些场景下很有用,但也可能隐藏一些难以察觉的竞态条件。

共享内存段、消息队列这些IPC资源在fork后仍然保持有效。但要注意同步问题——子进程突然出现可能会打乱原有的同步节奏。互斥锁的状态继承尤其棘手,可能导致死锁或其他未定义行为。

4.2 常见错误与调试方法

忘记在子进程中调用exit是最常见的陷阱之一。子进程执行完任务后如果没有明确退出,会继续执行父进程的后续代码。这往往导致难以理解的重复执行和资源泄漏。

另一个典型错误是忽略fork可能失败的事实。在压力测试时,我们曾经遇到系统进程数达到上限,fork开始返回-1。如果没有适当的错误处理,程序会继续运行但行为异常。现在我会在每个fork调用后立即检查返回值,并在失败时记录详细的错误信息。

僵尸进程的积累也是个老生常谈的问题。父进程如果没有及时wait子进程,这些已经终止的进程会继续占用系统资源。使用信号处理器捕获SIGCHLD是个好习惯,但要注意在处理器中循环调用waitpid直到没有更多子进程退出。

调试fork相关的问题时,给父子进程打上不同的日志前缀很有帮助。我习惯在子进程日志前加"[CHILD]",父进程加"[PARENT]"。这样在混乱的输出中也能清晰区分执行路径。使用getpid()和getppid()在日志中记录进程关系也能提供宝贵的上下文信息。

4.3 性能优化与最佳实践

频繁fork的代价比想象中要大。即使有写时复制优化,进程控制块的创建、内存页表的设置仍然需要可观的开销。在需要大量短生命周期进程的场景中,考虑使用线程池或者预先创建工作者进程可能更高效。

文件描述符的管理值得仔细规划。如果父进程打开了很多文件,子进程会继承所有这些描述符。在不需要的情况下,这会造成资源浪费。我通常会在子进程开始时就关闭不需要的文件描述符,或者更激进一些——在fork之前就用fcntl设置FD_CLOEXEC标志。

内存使用模式会影响写时复制的效果。如果预计子进程会立即修改大量数据,不如在fork前就主动调整内存布局。有时候先让父进程完成数据初始化再fork,反而比让每个子进程各自初始化要节省内存。

信号处理的统一配置能避免很多奇怪的问题。在服务器程序中,我倾向于在fork之前就设置好所有信号处理器,并阻塞那些可能干扰流程的信号。子进程启动后再根据需要进行调整。这种一致性让进程间的协作更加可靠。

进程间通信的选择也很关键。简单的任务可能用管道或信号就够了,复杂的数据交换可能需要共享内存或消息队列。重要的是在设计阶段就明确通信模式,避免在后期因为性能问题而重构整个架构。