程序运行就像一场精心编排的演出,总需要有个得体的谢幕。exit函数就是这个负责拉下帷幕的舞台总监,确保每个程序都能体面地结束自己的表演。

exit函数的核心价值:优雅退出的艺术

想象一下餐厅打烊的场景。优秀的经理不会直接关灯走人,而是会检查后厨设备是否关闭、确认收银台结算完毕、安排员工做好收尾工作。exit函数在程序世界里扮演着同样的角色。

它不仅仅是让程序停止运行那么简单。真正的价值在于确保程序在退出前完成所有必要的清理工作。比如关闭打开的文件、释放占用的内存、结束网络连接。这种有准备的退出方式,我们称之为"优雅退出"。

我记得自己刚学编程时,经常直接关闭终端来结束程序。直到有次发现某个程序反复运行后,系统内存被大量占用。后来才明白,那是因为程序没有正确释放资源。exit函数就是来解决这类问题的。

为什么程序需要exit函数:从混乱到有序

没有exit函数的程序,就像没有刹车的汽车。你当然可以直接熄火,但后果可能很糟糕。

程序运行时会在系统中留下各种"足迹":临时文件、缓存数据、数据库连接。如果突然终止,这些资源可能无法及时释放。长期累积下来,会导致系统性能下降,甚至引发更严重的问题。

exit函数提供了标准化的退出路径。无论程序在什么状态下需要结束,都能通过这个统一出口进行资源回收。它让程序的结束变得可预测、可管理。

有个很形象的比喻:exit函数就像是程序的"临终关怀"。它确保程序在生命周期的最后时刻,能够妥善处理身后事,不给系统留下烂摊子。

exit函数在系统资源管理中的关键作用

系统资源是有限的公共财产。exit函数在其中扮演着资源回收者的重要角色。

当程序调用exit函数时,会发生一系列连锁反应。首先是执行所有注册的清理函数,然后是刷新所有缓冲区的数据,接着关闭打开的文件描述符,最后向操作系统返回退出状态码。

这个过程中,exit函数确保了: - 内存资源能够被及时回收 - 文件锁得到正确释放 - 网络连接正常关闭 - 子进程被妥善处理

这种机制对于长时间运行的服务程序尤为重要。我曾经维护过一个需要7x24小时运行的数据处理服务,就是依靠正确的exit处理,实现了不停机更新而不会丢失任何数据。

exit函数虽然简单,但它在维持整个系统生态健康方面发挥着不可替代的作用。每个负责任的程序都应该在需要结束时,通过exit函数来告别。

不同编程语言就像使用不同工具的工匠,虽然都在做程序退出这件事,但各自有着独特的操作方式。掌握这些差异,能让你在跨语言开发时游刃有余。

Python中的sys.exit():简洁高效的退出方案

Python的退出机制充分体现了这门语言的设计哲学——简洁明了。通过导入sys模块,调用sys.exit()就能实现程序终止。

这个函数有个很贴心的设计:可以接受一个可选的退出状态码。比如sys.exit(0)表示正常退出,sys.exit(1)表示因错误退出。这种设计让程序能够向调用者传递明确的退出信息。

实际使用中,sys.exit()会引发SystemExit异常。这意味着你可以在外层捕获这个异常,进行最后的清理工作。我记得有次写一个数据处理脚本,就在except块中添加了日志记录,确保即使程序提前退出也能留下完整的运行记录。

Python社区普遍推荐使用sys.exit()而非直接调用内置的exit()。前者更适合在生产代码中使用,后者更多是为交互式环境设计的。

C/C++中的exit():系统级资源清理专家

在C/C++的世界里,exit()函数承担着更底层的职责。它直接与操作系统对话,确保程序退出时所有系统资源都被妥善处理。

exit()会按照特定顺序执行清理操作:首先调用所有通过atexit()注册的函数,然后清空并关闭所有标准I/O流,最后将控制权交还给操作系统。这个过程确保了不会有数据滞留在缓冲区中丢失。

C语言的exit()有个重要特性:它不会返回到调用点。一旦执行,程序就会开始终止流程。这种"不回头"的设计避免了资源清理过程中的意外干扰。

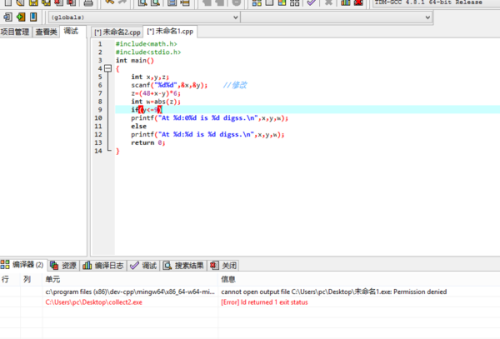

我曾经参与过一个嵌入式项目,就因为错误地在信号处理函数中使用了exit()而导致内存泄漏。后来改用_Exit()才解决了问题。这个经历让我深刻理解到,在系统级编程中,选择正确的退出函数多么重要。

Java中的System.exit():JVM环境的优雅退出

Java的退出机制需要考虑JVM这个"中间层"。System.exit()的作用就是向Java虚拟机发送退出指令。

这个方法接受一个状态码参数,遵循Unix惯例:0表示成功,非零值表示错误。当调用System.exit()时,JVM会启动关闭序列,包括执行所有注册的关闭钩子(shutdown hook)。

关闭钩子是个很实用的功能。你可以在程序中通过Runtime.getRuntime().addShutdownHook()注册需要在退出时执行的任务。比如保存临时状态、发送监控信号、释放外部资源等。

我维护的一个Java Web应用就利用这个特性,在服务重启时自动将缓存数据持久化到磁盘。即使用户直接发送kill命令,也能保证数据不会丢失。这种机制大大提升了应用的可靠性。

JavaScript中的process.exit():Node.js应用的最佳实践

在Node.js环境中,process.exit()是控制应用退出的主要方式。但与传统语言不同,JavaScript的异步特性给程序退出带来了独特挑战。

直接调用process.exit()会立即终止进程,即使还有未完成的异步操作。这可能导致数据丢失或资源泄漏。比较安全的做法是设置process.exitCode属性,让进程自然退出。

Node.js提供了beforeExit事件,允许在进程退出前执行最后的同步操作。不过需要注意的是,这个事件不会在显式调用process.exit()时触发。

在实际项目中,我通常建议团队使用更精细的退出控制。比如先关闭服务器监听端口,等待现有请求处理完成,再执行process.exit()。这种做法虽然代码量稍多,但能确保服务平稳下线。

不同场景下可能需要不同的退出策略。CPU密集型任务可能适合立即退出,而I/O密集型服务最好采用渐进式退出。理解这些细微差别,能帮助你写出更健壮的Node.js应用。

程序就像一位经验丰富的船长,既要懂得如何顺利抵达港口,也要知道在风暴来临时如何安全返航。exit函数与异常处理的配合,就是这种智慧的完美体现。

正常退出vs异常退出:如何做出正确选择

正常退出如同计划中的退休,异常退出则像紧急迫降。选择哪种方式,取决于程序当前的状态和环境。

正常退出通常发生在任务完成时,使用0作为退出码。这像是在告诉操作系统:“我的工作做完了,一切顺利。”异常退出则使用非零退出码,传递的是“遇到问题,需要提前结束”的信号。

判断标准其实很简单:如果程序完成了设计目标,就正常退出;如果遇到无法恢复的错误,就选择异常退出。比如配置文件丢失、关键资源不可用等情况,都适合立即退出并报告错误。

我参与过的一个项目曾经在这个问题上栽过跟头。当时团队在数据库连接失败时选择了继续运行,结果导致后续操作全部失败。后来改为立即退出,反而让问题更早暴露,便于快速定位和修复。

exit函数在错误处理流程中的战略定位

exit函数不应该成为错误处理的首选方案,但它确实在某些场景下不可或缺。它的战略价值在于设置明确的程序边界。

当错误已经严重到影响程序核心功能时,继续运行可能造成更多问题。比如内存耗尽、关键文件损坏,这时候及时退出反而是更负责任的做法。

exit函数在错误处理流程中扮演着“最后防线”的角色。它确保即使在最糟糕的情况下,程序也能以可控的方式结束,而不是突然崩溃。

实际编码时,我习惯将exit调用封装在特定的错误处理函数中。这样既保持了代码的整洁,又能在需要修改退出逻辑时集中处理。

结合try-catch机制的exit函数最佳实践

try-catch就像安全网,exit函数则是紧急出口。两者的配合需要讲究时机和方式。

一个常见的模式是在catch块的最外层使用exit。当异常层层上抛,最终无法处理时,通过exit确保程序不会继续执行错误状态下的代码。

但要注意,在finally块中使用exit可能产生意外行为。因为finally本意是无论是否发生异常都要执行的清理代码,如果在这里退出,可能跳过重要的收尾工作。

我见过一个有趣的案例:某个应用在finally块中调用exit,结果导致数据库连接池始终无法正确关闭。后来改为在catch块中设置退出标志,在finally块完成后才实际退出,问题就解决了。

最佳实践是在catch块中决定是否需要退出,但将实际的exit调用放在异常处理结构之外。这种分离让代码逻辑更清晰,也便于测试。

避免资源泄漏:exit函数的清理职责

程序退出时的资源清理,就像客人离开房间前要关灯锁门。exit函数需要确保这个环节不会遗漏。

不同语言对资源清理的处理方式各异。C++的析构函数、Java的try-with-resources、Python的context manager,都在某种程度上依赖exit函数的正确调用。

特别需要注意的是,某些资源需要显式释放。比如网络连接、文件句柄、数据库连接等。exit函数应该保证这些资源在程序结束前被妥善处理。

实际开发中,我建议建立明确的资源管理清单。在exit函数被调用时,按照清单顺序释放所有占用的资源。这种做法虽然需要更多的前期规划,但能有效避免资源泄漏问题。

记得有次代码审查,我发现团队在退出时忘记关闭一个日志文件句柄。虽然单个进程的泄漏很小,但在长期运行的服务中,这种小问题累积起来可能造成严重的影响。从那以后,我们养成了在exit点检查资源释放的习惯。

当exit函数从单机程序走向企业级应用,它的角色发生了微妙变化。不再仅仅是结束一个进程,而是要在复杂的分布式环境中确保整个系统的稳定性和可靠性。

微服务架构下的exit函数使用规范

微服务架构中,每个服务都是独立部署的单元。exit函数的调用会产生连锁反应,需要更加谨慎的规划。

服务间的依赖关系让简单的退出变得复杂。一个服务的突然消失可能影响其他服务的正常运行。在调用exit之前,必须考虑当前服务在整体架构中的位置和影响范围。

我参与设计的一个电商系统曾因此吃过亏。订单服务因为一个非关键错误直接退出,导致支付服务无法完成后续操作。后来我们引入了服务降级机制,在必须退出前先通知相关服务,给它们足够的准备时间。

最佳实践是建立退出前的协调机制。包括向注册中心注销服务、通知网关停止路由请求、完成当前处理中的事务等。这些步骤虽然增加了退出过程的复杂度,但保障了整个系统的平稳运行。

容器化环境中的优雅退出策略

容器化部署改变了应用的生命周期管理。exit函数需要适应这种新的运行环境。

Docker和Kubernetes这样的平台对容器退出有明确的期望。它们通过信号机制来管理容器生命周期,比如SIGTERM信号表示请求优雅退出,SIGKILL才是强制终止。

实际经验告诉我,正确处理SIGTERM信号至关重要。当收到这个信号时,应用应该开始清理工作,然后主动调用exit。如果在一定时间内没有自行退出,系统会发送SIGKILL强制结束。

有个项目因为忽略了这个细节,导致Kubernetes滚动更新时出现服务中断。后来我们在应用中添加了信号处理器,在收到SIGTERM时先完成当前请求,释放资源,然后优雅退出,问题就解决了。

监控与日志:exit函数的可观测性设计

企业级应用中,每一次退出都应该是可追溯、可分析的。完善的监控和日志让exit函数不再是黑盒操作。

退出时的日志记录需要包含足够的信息:退出原因、退出码、退出前的系统状态、未完成的任务等。这些信息对于后续的问题排查至关重要。

监控系统应该能够捕获每次非正常退出,并触发告警。我们通常会在exit调用前发送最后一次指标数据,帮助运维人员了解退出时的系统负载、内存使用等情况。

我曾经负责的一个金融系统要求记录每次退出的完整上下文。这个习惯在一次生产环境问题排查中发挥了巨大作用。通过分析退出日志,我们快速定位到一个内存泄漏问题,避免了更大的损失。

安全退出:保护敏感数据的最后防线

程序退出时往往是最容易忽略安全风险的时刻。exit函数需要承担起保护敏感数据的最后责任。

内存中的敏感信息,如密钥、用户凭证等,应该在退出前主动清理。简单的指针释放并不足够,还需要覆盖内存区域,防止通过内存dump获取敏感数据。

连接池、会话信息等也需要妥善处理。突然退出可能导致这些资源在服务端保持打开状态,造成安全漏洞。

有个安全团队做过测试,发现超过30%的应用在退出时没有清理敏感数据。这个数字提醒我们,安全退出不是可选项,而是必须遵守的规范。

在实际编码中,我习惯建立退出清理清单,明确列出所有需要安全处理的数据和资源。这个做法虽然增加了开发工作量,但从安全角度考虑是完全值得的。