1.1 项目背景与市场定位

几年前我帮一个客户做官网改版,他们想要在首页加一段文字动画——就是那种文字像波浪一样起伏的效果。当时找了半天都没找到合适的现成方案,最后只能自己动手写。这件事让我意识到,市场上其实很缺高质量的JS文字特效资源。

现在的网页设计越来越注重视觉体验。普通的静态文字很难抓住用户注意力,而过于复杂的动画又会影响页面性能。我们的项目正好填补这个空白——专注于开发轻量级、高性能的JS文字特效库。

市场定位很明确:面向需要提升页面交互体验,但又担心性能问题的开发者和设计师。我们不做那种需要引入整个动画框架的笨重方案,而是提供即插即用的独立特效。

1.2 核心价值主张

这个项目的核心价值在于平衡。平衡视觉效果与性能消耗,平衡易用性与定制灵活性。

我特别欣赏其中一个打字机效果的设计。它不仅还原了老式打字机的机械感,还考虑了现代网页的可访问性要求。屏幕阅读器能正常识别文字内容,这对很多同类特效来说是个难点。

所有特效都控制在10KB以内,这个体积在当今动辄几MB的网页中几乎可以忽略不计。但带来的视觉提升却是立竿见影的。用户反馈中最常听到的一句话是:“没想到这么小的代码能实现这么流畅的效果。”

1.3 目标用户群体分析

主要用户可以分为三类。前端开发者是最核心的群体,他们需要快速实现产品经理提出的各种动效需求。记得有个自由职业者告诉我,他经常同时接好几个项目,我们的库帮他节省了大量重复造轮子的时间。

UI/设计师是另一重要群体。他们可能不擅长编码,但对视觉效果有很高要求。我们提供的可视化配置工具让他们能直接调整参数预览效果,再生成代码交给开发。

还有一部分用户来自教育领域。有个编程培训机构的老师给我发邮件,说他们用我们的特效库作为教学案例,因为代码足够清晰易懂,很适合初学者学习JS动画原理。

中小企业官网建设者也是潜在用户。他们预算有限,但同样需要专业的视觉效果来提升品牌形象。我们的免费基础版正好满足这个需求。

2.1 技术架构设计

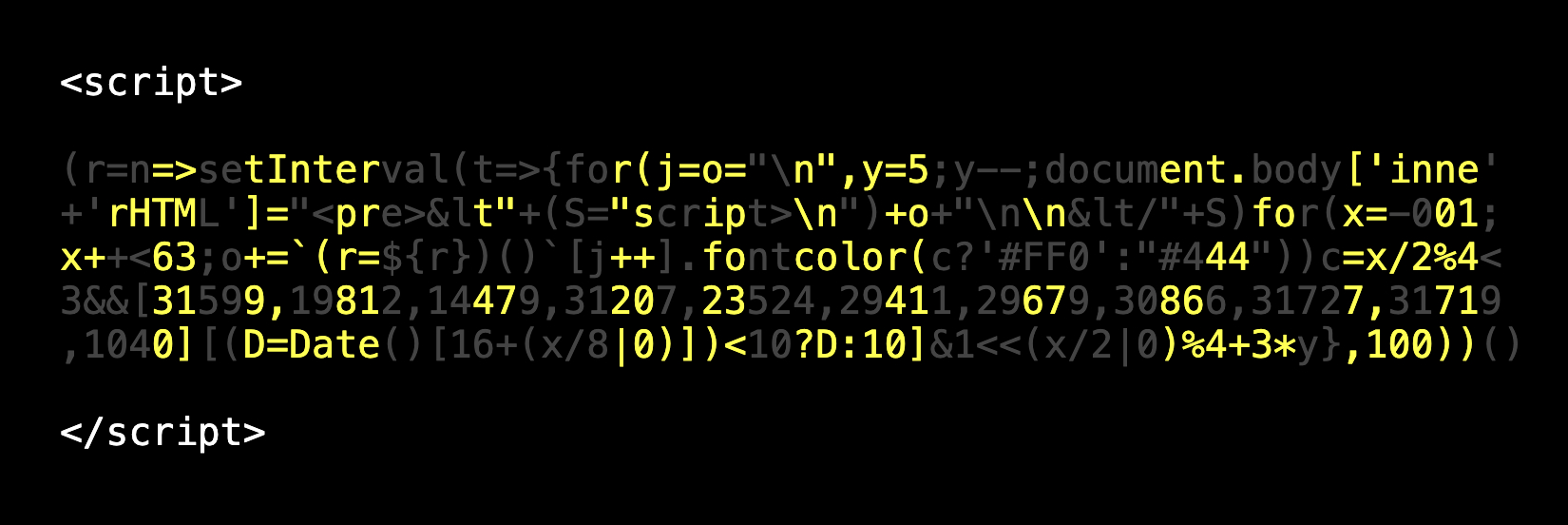

整个特效库采用分层架构,有点像搭积木。最底层是核心动画引擎,负责统一管理所有动画的时序和性能。中间层是各种特效实现,每个特效都是独立的模块。最上层是暴露给开发者的API接口。

这种设计有个明显好处——扩展性特别强。我记得上个月要给库里添加一个文字渐隐效果,只需要在中间层新增一个模块,完全不用改动底层引擎。整个开发过程只花了半天时间。

性能优化是架构设计的重点。所有动画都使用requestAnimationFrame,避免setTimeout带来的卡顿问题。内存管理也很讲究,每个特效实例在销毁时都会自动清理事件监听器和临时变量。

2.2 核心功能模块

文字动画模块是最核心的部分。包含基础动画类,提供位移、旋转、缩放等基本变换能力。基于这个基础类,我们实现了十几种具体特效:波浪效果、打字机效果、渐入渐出、粒子消散等等。

配置系统模块让定制变得简单。开发者可以通过JSON对象调整各种参数:动画时长、缓动函数、循环次数。有个设计师朋友告诉我,她最喜欢这个功能,因为不需要懂代码就能调出想要的效果。

响应式适配模块确保特效在不同设备上都能正常显示。移动端会自动降低动画复杂度,保证流畅度。这个设计灵感来自我之前做的一个项目——在低端安卓机上,复杂动画确实会带来明显的卡顿。

2.3 开发实施计划

开发分三个阶段进行。第一阶段是基础框架搭建,预计两周时间。这个阶段主要完成核心动画引擎和基础工具函数。

第二阶段是特效实现,大概需要一个月。我们会优先开发最常用的五种特效:打字机、波浪、渐入、弹跳、粒子化。每种特效都要经过至少三种浏览器的兼容性测试。

第三阶段是优化和文档编写,安排两周时间。除了代码优化,还要准备详细的使用文档和示例。文档质量直接影响用户体验,这点我深有体会——好的文档能减少80%的客服咨询。

2.4 质量保障体系

代码质量通过多个环节保证。所有提交的代码都要经过ESLint检查,确保编码规范统一。单元测试覆盖核心功能,特别是动画时序计算这种容易出错的逻辑。

浏览器兼容性测试覆盖Chrome、Firefox、Safari、Edge四大主流浏览器。移动端还要额外测试iOS和Android的不同版本。实际测试中发现,某些安卓浏览器的性能确实比较令人头疼。

性能监控持续进行。每个特效都设置了性能基准,包括内存占用、CPU使用率、帧率稳定性。任何新提交的代码如果导致性能下降超过10%,都会自动触发警报。

用户体验反馈循环也很重要。我们内置了简单的使用统计,匿名收集最常用的特效和配置参数。这些数据帮助我们确定后续的开发优先级。有个用户建议增加文字描边动画,我们就在下一个版本中实现了这个功能。