1.1 Java数据库连接原理

想象一下Java应用和数据库之间需要一座桥梁。这座桥梁就是数据库连接。Java程序通过特定的通信协议与数据库建立会话通道,就像两个朋友需要通过共同语言才能交流。数据库连接本质上是一个网络连接,包含目标数据库地址、端口、用户名和密码等认证信息。

我记得第一次接触数据库连接时,把连接过程想象成拨打电话。你的Java程序是呼叫方,数据库是接听方。拨号过程就是建立连接,通话过程就是执行SQL语句,挂断电话就是关闭连接。这个类比帮助我理解了连接的生命周期管理的重要性。

连接建立后,Java程序就能通过这个通道发送SQL命令,数据库执行后返回结果集。整个过程就像远程控制,你的代码在JVM中运行,而数据操作实际发生在数据库服务器上。

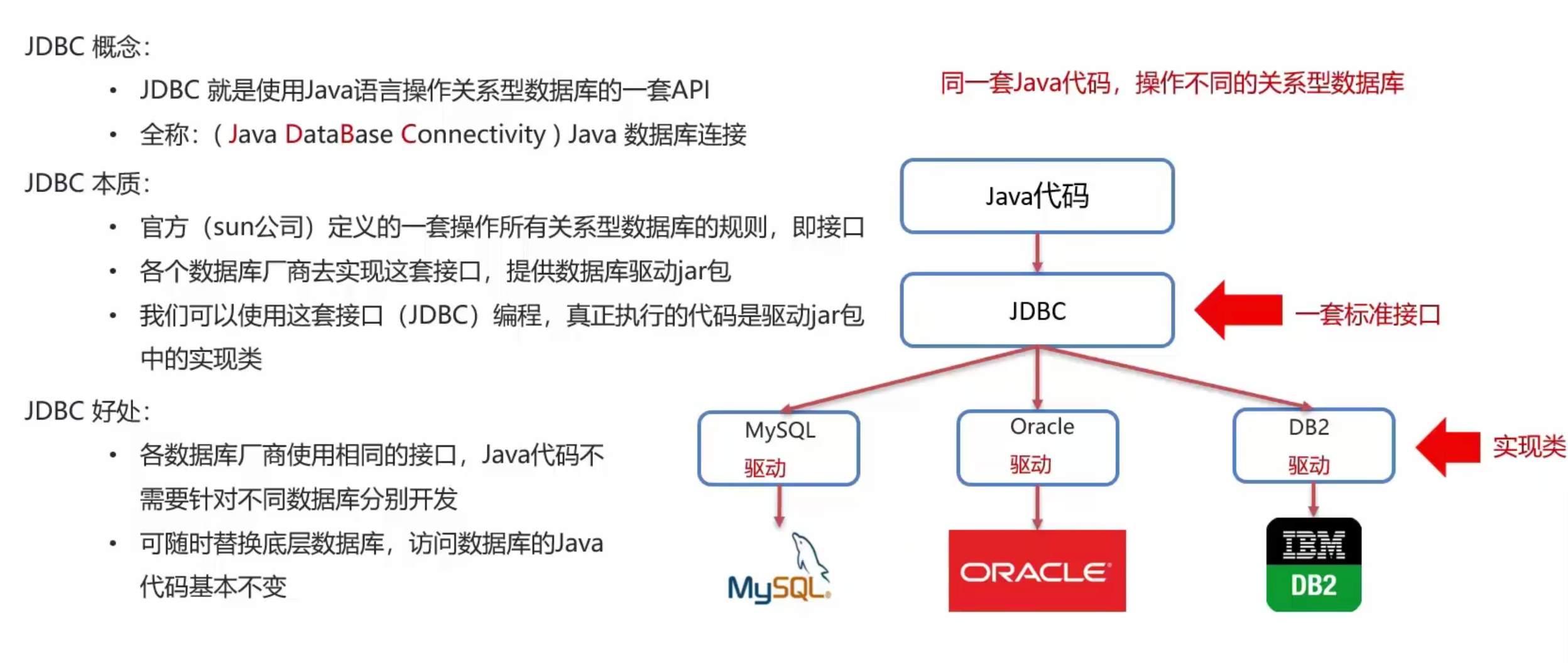

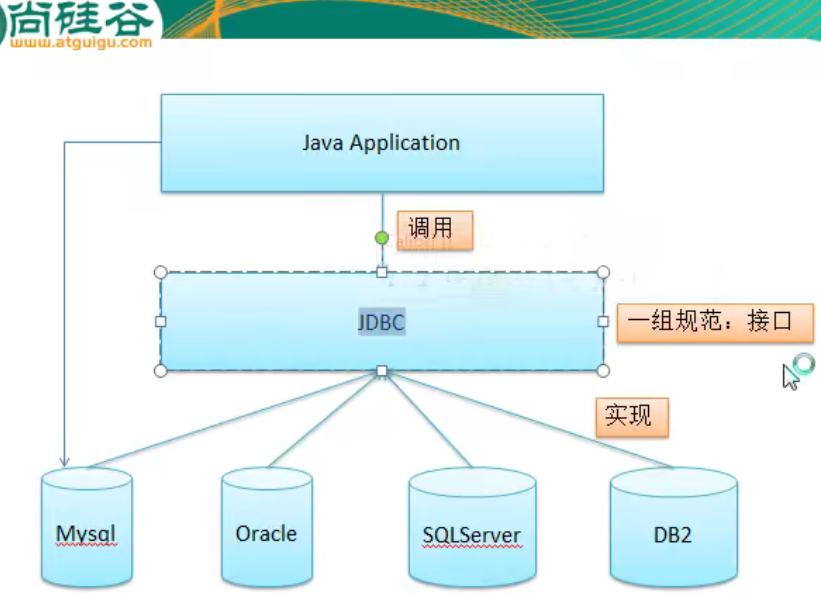

1.2 JDBC架构与核心组件

JDBC(Java Database Connectivity)是Java官方提供的数据库访问规范。它定义了一组标准接口,让Java程序能够以统一的方式访问各种关系型数据库。这种设计非常聪明,应用程序只需要面向JDBC接口编程,底层具体使用哪种数据库变得透明。

核心组件包括: - DriverManager:连接管理的入口点,负责加载和注册数据库驱动 - Connection:代表与数据库的活跃连接 - Statement:用于执行静态SQL语句 - PreparedStatement:预编译的SQL语句,性能更好且能防止SQL注入 - ResultSet:封装查询结果的数据集合

我特别喜欢PreparedStatement的设计。它不仅提升了性能,还天然具备安全性。曾经有个项目因为使用普通Statement导致SQL注入漏洞,后来全面改用PreparedStatement后问题就解决了。

1.3 常用数据库驱动介绍

数据库驱动是JDBC规范的具体实现,不同数据库厂商提供各自的驱动版本。常见的驱动类型分为四种,但实际开发中最常用的是第4类驱动。

MySQL的Connector/J是最熟悉的例子。它完全用Java实现,直接通过TCP/IP与MySQL服务器通信。Oracle数据库有thin驱动和OCI驱动两种选择,thin驱动纯Java实现,OCI驱动需要本地库支持但性能更好。

PostgreSQL的JDBC驱动设计得很优雅。它自动适应服务器版本,支持高级数据类型和复制连接。SQL Server的Microsoft JDBC Driver近年来进步明显,对Azure云数据库的支持尤其完善。

选择驱动时需要考虑版本兼容性。新版本驱动通常性能更好,但可能需要更高版本的Java或数据库服务器。我一般建议使用数据库厂商推荐的最新稳定版驱动,这样能获得最好的性能和安全性。

2.1 连接池工作原理与优势

每次需要访问数据库都新建连接,就像每次喝水都要重新挖井。连接池预先创建好一批数据库连接并维护在池中,应用程序需要时直接从池中获取,使用完毕再归还而不是关闭。

连接池内部维护着两个集合:空闲连接和活跃连接。当应用请求连接时,池子从空闲集合中取出一个标记为活跃。使用完成后,连接回到空闲集合等待下次使用。这种机制避免了频繁创建和销毁连接的开销。

我记得第一次在项目中引入连接池,应用的响应速度明显提升。之前每个请求都要经历完整的连接建立过程,现在几乎瞬间就能获得可用连接。特别是在高并发场景下,这种改善更加明显。

连接池的优势远不止性能提升。它能控制连接总数,防止数据库被过多连接拖垮。自动重连机制确保连接失效时能快速恢复。连接超时检查能及时清理僵死连接,保持连接的健康状态。

2.2 主流连接池框架对比

目前Java生态中有几个主流的连接池实现,每个都有其特色和适用场景。

HikariCP可能是现在最受欢迎的选择。它的设计哲学是简单和高效,代码量很少但性能极佳。我很多项目都在使用HikariCP,启动速度和运行时性能确实令人满意。它的自动优化特性让配置变得简单,大部分情况下使用默认配置就能获得很好效果。

Druid来自阿里巴巴,功能非常丰富。除了基本连接池功能,还内置了监控和防火墙特性。如果你需要详细的SQL执行统计和慢查询分析,Druid是个不错的选择。它的监控界面能直观展示连接状态和SQL性能,对排查问题很有帮助。

Apache Commons DBCP是比较经典的选择,在很多老项目中还能看到它的身影。虽然性能不如新兴连接池,但稳定性和兼容性经过长期验证。Tomcat JDBC Pool专门为Tomcat环境优化,如果你在使用Tomcat服务器,它可能是个自然的选择。

选择时需要考虑具体需求。追求极致性能选HikariCP,需要强大监控选Druid,老项目维护可能继续用DBCP。没有绝对的最好,只有最适合。

2.3 连接池配置与优化策略

配置连接池就像调校汽车发动机,需要平衡多个参数。核心配置包括最小连接数、最大连接数、连接超时时间、空闲超时等。

最小连接数设置太保守会导致初始请求等待创建连接,设置太高又浪费资源。一般建议设置为预期并发数的50%左右。最大连接数需要根据数据库服务器的处理能力来定,设置过高反而会导致性能下降。

连接有效性检查很重要。配置testOnBorrow或testOnReturn确保获取的连接都是可用的。但频繁检查会影响性能,可以考虑用testWhileIdle配合合理的空闲超时设置。

监控连接池状态是优化的基础。关注活跃连接数、空闲连接数、等待获取连接的线程数等指标。如果经常有线程等待获取连接,可能需要调整最大连接数。如果空闲连接过多,可以适当调小最小连接数。

我习惯在项目初期使用相对保守的配置,然后根据实际运行情况逐步调整。生产环境一定要开启监控,通过实际数据来指导优化决策。记住,连接池配置不是一次性的工作,需要持续观察和优化。

3.1 数据库CRUD操作实现

CRUD是数据库操作的核心——增删改查。在Java中,这些操作通过JDBC的Statement或PreparedStatement完成。

创建数据使用INSERT语句。我更喜欢用PreparedStatement,它能防止SQL注入,性能也更好。记得几年前接手一个项目,发现到处都是字符串拼接的SQL,改起来真是心惊胆战。参数化查询不仅安全,数据库还能缓存执行计划提升效率。

查询操作最常用。ResultSet就像个游标,一行行读取查询结果。要注意资源释放,忘记关闭ResultSet可能导致连接泄漏。有个小技巧:使用try-with-resources语法,Java会自动帮你关闭资源。

更新和删除操作要特别小心。记得有次误操作把整个表清空了,幸好有备份。现在执行这类操作前,我都会先写SELECT语句确认条件是否正确。批量操作能显著提升性能,特别是需要处理大量数据时。

3.2 事务管理与并发控制

事务确保一组操作要么全部成功,要么全部失败。在Java中,通过Connection的setAutoCommit(false)开启事务,commit()提交,rollback()回滚。

事务隔离级别解决并发问题。读未提交可能看到其他事务未提交的数据,读提交只能看到已提交数据。可重复读确保同一事务中多次读取结果一致,串行化完全隔离但性能最差。

我遇到过一个典型场景:用户下单同时扣减库存。如果没有事务,可能出现库存扣减成功但订单创建失败,或者更糟——超卖。通过事务包装这两个操作,保证了数据一致性。

死锁是并发控制的难点。两个事务互相等待对方释放锁。设置合理的事务超时时间,让数据库自动回滚较老的事务可以缓解这个问题。保持事务简短,尽快释放锁也很重要。

3.3 数据库连接异常处理

数据库连接异常很常见,但处理得当能提升系统稳定性。SQLException是检查型异常,必须处理。但仅仅打印日志是不够的。

连接超时通常因为网络问题或数据库压力过大。配置合理的连接超时时间,超时后要有重试机制。但要注意,不是所有异常都适合重试。主键冲突重试多少次都没用。

我习惯将数据库异常分类处理。连接类异常可以重试,数据约束异常需要业务逻辑处理,权限异常要立即失败。使用Spring等框架时,它们提供了更丰富的异常层次结构,比原始的SQLException更好处理。

连接泄漏是最隐蔽的问题。确保在每个代码路径上都正确关闭连接。try-with-resources是最可靠的方式,即使在异常发生时也能保证资源释放。监控连接池的活跃连接数,如果持续增长很可能有泄漏。

4.1 SQL语句优化技巧

SQL语句优化往往是提升性能最直接的方式。写得好的SQL和写得差的SQL,性能可能相差数十倍。

避免使用SELECT 是个基本准则。只查询需要的列,减少网络传输和内存消耗。我参与过一个系统改造,把所有的SELECT 改为具体字段后,查询速度提升了30%以上。数据库不需要解析那些不需要的字段,执行计划也更高效。

JOIN操作要特别注意。多表关联时,确保关联字段有索引。小表驱动大表是个实用原则,让数据量小的表作为驱动表。有次优化一个复杂查询,仅仅是调整了JOIN顺序,执行时间就从5秒降到了0.5秒。

子查询改写为JOIN通常能获得更好性能。数据库优化器对JOIN的处理往往比对子查询更成熟。但也不是绝对的,有时候EXISTS比IN性能更好,特别是在子查询结果集很大时。

批处理能显著减少数据库往返次数。一次性插入1000条记录比执行1000次单条插入快得多。PreparedStatement的addBatch和executeBatch方法就是为这种场景设计的。

4.2 索引设计与查询优化

索引像是书籍的目录,能快速定位数据。但索引不是越多越好,每个索引都会增加写操作的开销。

最左前缀原则是复合索引设计的核心。索引(a,b,c)可以支持a、a,b、a,b,c的查询,但不能支持b,c的查询。我见过很多项目随意创建索引,结果索引数量比表还多,写性能严重下降。

选择性高的字段适合建索引。比如身份证号、用户名这种唯一性高的字段,索引效果明显。而性别这种只有几个取值的字段,建索引意义不大。有个经验法则:字段不同值数量超过总行数10%时,索引效果比较好。

覆盖索引能避免回表操作。如果索引包含了查询需要的所有字段,数据库就不需要访问数据页。explain命令的Extra列显示Using index时,说明使用了覆盖索引。

定期分析索引使用情况很重要。数据库提供的索引使用统计能告诉你哪些索引从未被使用。删除无用索引能提升写性能,还不影响读性能。

4.3 数据库连接池性能监控

连接池性能直接影响整个应用的响应能力。监控连接池就像给系统装上心电图,能及时发现潜在问题。

活跃连接数监控是关键指标。如果活跃连接数持续接近最大连接数,说明连接池配置可能偏小。但盲目增大连接数也可能导致数据库压力过大。我维护的一个系统曾经因为连接数配置过大,直接把数据库拖垮了。

连接等待时间能反映系统繁忙程度。如果获取连接的等待时间越来越长,可能是连接数不足或者数据库响应变慢。设置合理的连接超时时间,避免线程长时间阻塞。

连接泄漏检测必不可少。通过监控连接从获取到释放的时间,可以发现异常长时间持有的连接。有次发现某个接口的连接持有时间异常地长,排查后发现是事务没有及时提交。

定期检查连接有效性很重要。网络闪断可能导致连接失效,但连接池不知道。配置testOnBorrow或testWhileIdle,确保取出的连接都是可用的。不过测试也会带来性能开销,需要根据实际情况平衡。

5.1 ORM框架与JPA标准

对象关系映射改变了我们操作数据库的方式。不再需要手写繁琐的SQL,直接用Java对象就能完成数据持久化。

JPA作为Java持久化标准,定义了一套统一的API。Hibernate、EclipseLink这些实现框架都遵循这个标准。记得第一次使用JPA时,那种从SQL字符串中解放出来的感觉真的很棒。简单的CRUD操作几行代码就能搞定,开发效率提升明显。

但ORM不是银弹。N+1查询问题是个经典陷阱,一不小心就会产生大量数据库查询。延迟加载虽然方便,但在错误的使用场景下会导致性能问题。我见过一个系统,因为不当的关联查询配置,单个请求竟然产生了上百条SQL。

Spring Data JPA进一步简化了数据访问层。通过方法名约定就能自动生成查询,连@Query注解都不需要写。不过这种方法名会变得很长,有时候看起来像在读一个完整的句子。

5.2 微服务架构下的数据库设计

微服务强调每个服务独立部署、独立扩展,数据库设计也要跟上这个理念。

数据库 per 服务模式成为主流。每个微服务拥有自己独立的数据库,服务间通过API通信。这种方式避免了数据库成为单点瓶颈,但也带来了数据一致性的挑战。曾经参与过一个从单体拆分为微服务的项目,最难的不是代码拆分,而是数据拆分。

最终一致性取代强一致性。在分布式系统中,ACID事务很难保证,BASE理论更适用。通过事件驱动、消息队列等方式实现数据的最终一致。Saga模式是个不错的解决方案,把长事务拆分为多个本地事务。

API组合模式处理跨服务查询。当需要多个服务的数据时,不是直接连数据库,而是通过API网关组合各个服务的响应。虽然会有性能损耗,但保持了服务的松耦合。

5.3 云原生数据库技术应用

云改变了数据库的部署和运维方式。现在更多考虑的是如何让数据库更好地在云上运行。

Serverless数据库正在兴起。像Amazon Aurora Serverless、Google Cloud Spanner这些服务,根据负载自动伸缩,按实际使用量计费。再也不用半夜起来处理数据库性能问题了,系统会自动扩容。

多云数据库架构提供高可用。数据在多个云服务商之间同步,某个云出现故障时能快速切换。不过跨云数据同步的延迟和一致性需要仔细设计。

容器化部署成为标准做法。数据库也跑在容器里,通过Kubernetes管理。有状态服务的容器化确实比无状态服务复杂,但现在的Operator模式已经很好地解决了这个问题。

云原生数据库往往内置了监控、备份、容灾能力。运维工作大大减少,开发团队能更专注于业务逻辑。这种转变让数据库从“需要精心呵护的宠物”变成了“可以随时替换的牲畜”。